Karen Thompson Walker ist die Frau mit den wilden Ideen: In „The age of miracles“ hört die Erde plötzlich auf, sich zu drehen, in „The dreamers“ schlafen Menschen ein und wachen nicht mehr auf. Leider ist es in dem Fall ein bisschen bei der guten Idee geblieben, die Umsetzung hat mich nicht ganz überzeugt.

Karen Thompson Walker ist die Frau mit den wilden Ideen: In „The age of miracles“ hört die Erde plötzlich auf, sich zu drehen, in „The dreamers“ schlafen Menschen ein und wachen nicht mehr auf. Leider ist es in dem Fall ein bisschen bei der guten Idee geblieben, die Umsetzung hat mich nicht ganz überzeugt.

„Wie tötet man Billy Elliot?“ von Zura Abashidze ist eine Sammlung von Kurzgeschichten aus Georgien, die wild, absurd, vulgär, gefühlvoll und originell sind. Ich habe sicher nicht alle davon wirklich verstanden, mich vom Rest aber gut unterhalten gefühlt.

„Erinnerung an meine traurigen Huren“ von Gabriel García Márquez ist ein #metoo-Buch, an dem man den Wandel der Zeit festmachen kann: Ein 90-Jähriger „gönnt“ sich zum Geburtstag ein 13-jähriges Mädchen, das mit Schlafmitteln betäubt wird. Das ist unter heutigen Gesichtspunkten nicht nur extrem grenzwertig, sondern unerträglich. Man möchte ihn permanent anschreien, sich zu schämen – und zwar den Protagonisten sowie den Autor.

Helen Oyeyemi hat mit „What is not yours is not yours“ die wohl schrägsten Short Storys geschrieben, die ich dieses Jahr gelesen habe. Sehr fantasievoll, sehr stilsicher, aber auch sehr verwirrend. Es gibt geheime Rosengärten, lebende Marionettenfiguren, schöne Sätze und viele Fragezeichen.

Kurzgeschichten enthält auch „Heads of the colored people“ von Nafissa Thompson-Spires, das schon bevor der Blick vermehrt auf Schwarze Literatur gefallen ist, hochgelobt wurde. Die Storys sind witzig, direkt, sehr unverblümt und smart. Auch hier war ich nicht von allen begeistert, das geht mir bei Kurzgeschichten immer so, aber die meisten fand ich wirklich gut.

„This is how you lose the time war“ von Amal El-Mohtar und Max Gladstone hat mich vollkommen umgeworfen, davon erzähle ich euch bald mehr!

„I looked around the room at all these women and their proudly bared breasts – and it felt good”

„I looked around the room at all these women and their proudly bared breasts – and it felt good” Bis 1. September habe ich mich den Backlist-Titeln aus meinem Regal gewidmet (wobei ich wohl genauso viele aussortiert wie gelesen habe, ähem), hier stell ich euch kurz die neuesten (haha) vor:

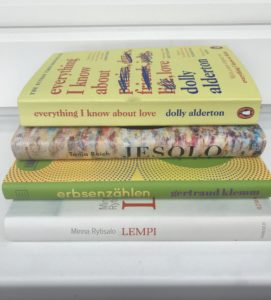

Bis 1. September habe ich mich den Backlist-Titeln aus meinem Regal gewidmet (wobei ich wohl genauso viele aussortiert wie gelesen habe, ähem), hier stell ich euch kurz die neuesten (haha) vor: „Die Zeit vergeht, aber wann beginnt das Leben?“

„Die Zeit vergeht, aber wann beginnt das Leben?“ „Ich habe nie verstanden, warum immer nur die schlechten Erfahrungen uns prägen“

„Ich habe nie verstanden, warum immer nur die schlechten Erfahrungen uns prägen“ „Dieses Glück, das man nur mit geschlossenen Augen ertragen kann“

„Dieses Glück, das man nur mit geschlossenen Augen ertragen kann“ „Ein Abend im Mai hatte ihr Leben und unseres in den Sturm gestellt“

„Ein Abend im Mai hatte ihr Leben und unseres in den Sturm gestellt“ „Immer wieder interessant, wie sehr man etwas vermissen kann, das man, solange es da war, für selbstverständlich gehalten hat“

„Immer wieder interessant, wie sehr man etwas vermissen kann, das man, solange es da war, für selbstverständlich gehalten hat“ „Aber die Träume blieben, und nachts lag sie vor Angst starr im Bett“

„Aber die Träume blieben, und nachts lag sie vor Angst starr im Bett“ „Wenn er mit Marianne redet, hat er den Eindruck, dass zwischen ihnen vollkommene Vertrautheit herrscht“

„Wenn er mit Marianne redet, hat er den Eindruck, dass zwischen ihnen vollkommene Vertrautheit herrscht“