Perfide kleine Erzählung

Perfide kleine Erzählung

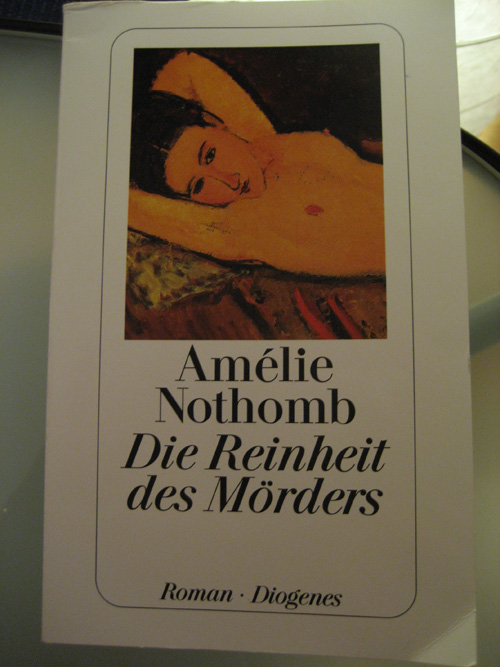

Der Professor hat mir klargemacht: Amélie Nothomb ist gut für böse, originelle Geschichten. Als ich daher Die Reinheit des Mörders auf dem Remittendentisch fand, ist es in mein Regal gewandert. Und siehe da: Auch in diesem Roman macht Nothomb Gebrauch von ungewöhnlichen Ideen, provokanten Aussagen und Figuren, die so surreal wirken, dass sie fast schon wieder echt sein könnten. Hauptperson ist dieses Mal Prétextat Tach, ein gefeierter Autor, der 83-jährig an einer seltenen Krebsart erkrankt und nur noch zwei Monate zu leben hat. Die Journalisten reißen sich um ein Interview mit ihm, fünf werden ausgewählt. Einer nach dem anderen betritt den Ring und wird von Tach in einem verbalen Boxkampf k. o. geschlagen. Wie begossene Pudel trotten sie aus dem Zimmer, in dem der monströs fette, fiese und rücksichtslose Alte liegt. Es braucht erst eine Frau, die als Einzige all seine Werke gelesen und zudem in seiner Vergangenheit geschnüffelt hat, um dieser Eiterbeule die Stirn zu bieten.

Fast der ganze Roman ist in Interviewform gehalten (ähnlich wie Das Wetter vor fünfzehn Jahren von Wolf Haas, wobei es mir da jedoch noch geschickter gemacht ist), die Charaktere sind extrem überspitzt gezeichnet: Tach scheißt auf Manieren und Konventionen, er spuckt Gift und Galle, während die Journalisten naiv sind und extrem dumme Fragen stellen, sodass sie naturbedingt schnell zu Boden gehen. Was die Geschichte in der Geschichte betrifft, die im Interview mit der Frau ans Tageslicht kommt, so ist sie dermaßen absurd, dass ich nicht weiß, ob ich sie genial oder lächerlich finden soll. Die Erzählung versteigt sich immer mehr in der perversen Fantasiewelt des sterbenden Autors, hat aber – obwohl der Titel ja schon einen Todesfall erwähnt – doch ein, zwei überraschende Wendungen.

Amélie Nothomb ist definitiv eine Ausnahmeautorin. Selten schreibt jemand mit so viel Freude und Lust über das Gemeine, Niederträchtige und Abscheuliche. Die Reinheit des Mörders ist ein kleines Büchlein für zwei, drei Stunden abstruses Vergnügen.