Von der Hilflosigkeit der Menschen

Von der Hilflosigkeit der Menschen

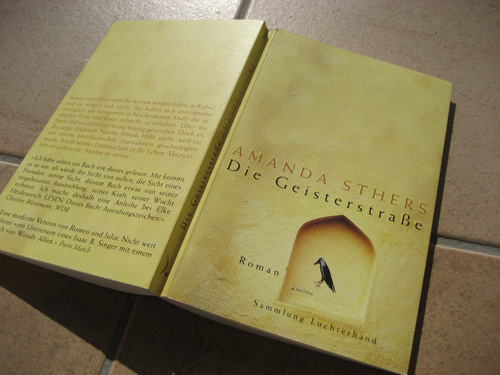

Zwei Juden in Afghanistan – dass dieses Buch ein trauriges sein wird, das ist von Anfang an klar. Alfred und Simon sind die letzten beiden Juden in Kabul, und sie können einander nicht ausstehen. Da es aber immer noch besser ist, mit jemandem, den man nicht mag, den Shabbat zu feiern, als allein, sehen sie einander regelmäßig. Natürlich steckt hinter dem vermeintlichen Hass aufeinander nichts anderes als Brüderlichkeit, doch keiner der beiden mag es zugeben. Sie führen ein unbehelligtes Dasein als Nachbarn in der Chicken Street. Doch dann braucht Naema, ein junges afghanisches Mädchen, Alfreds Hilfe: Sie hat sich in einen amerikanischen Journalisten, Peter, der längst zurück in Amerika ist, verliebt und erwartet ein Kind von ihm. Als unverheiratete Frau in diesem unfreien Land bedeutet das für Naema nichts anderes als das Todesurteil.

Erzählt wird diese einzigartige Geschichte von Simon, und er sagt uns gleich im ersten Satz, dass Alfred tot ist. Ich mag das und halte es für einen genialen Schachzug der jungen Amanda Sthers, das Unausweichliche vorwegzunehmen, denn der Roman wäre ansonsten zu vorhersehbar geworden. Dass diese Geschichte niemals gut ausgehen kann, verrät das Setting, denn in Afghanistan gibt es keine Happy Ends, nicht für Frauen, nicht für Juden. In kurzen, sehr reinen Sätzen beschreibt die Autorin eine Begebenheit in einem von Fanatikern beherrschten Land, wie sie sich mit Sicherheit in Tausenden Fällen tatsächlich abgespielt hat. Warum also ein Buch lesen, bei dem man von Vornherein weiß, dass es bedrückend sein wird? Weil es so wunderbar, kraftvoll und hervorragend erzählt ist. Während mich die Romane, die ich lese, viel zu oft kalt lassen, berührt dieser mich so sehr, dass ich mir wünsche, ich könnte hineingreifen in die Handlung und das Unvermeidbare vermeiden, die Figuren warnen, mich beteiligen. Das Schicksal hält die Charaktere – Alfred und Simon, Naema, Peter und seine Frau Jenny – fest im Griff, zerbricht sie ohne Weiteres.

Sprachlich gesehen ist Die Geisterstraße sehr reduziert, was mir extrem gut gefällt: Ich habe ohnehin keine Geduld und keine Nerven mehr für ausschweifenden Firlefanz. Amanda Sthers Sätze sind prägnant und sie treffen genau. Sie reiht sich ein neben Milena Agus und Per Petterson, die sich beide einen Platz in meinem Bücherwurmherzen erschrieben haben. Dies ist ein schönes, trauriges, schmerzhaftes Buch, in dem kein Wort zu viel und keins zu wenig ist, und was ungesagt bleibt, dröhnt nur umso lauter. Gut gelungen ist die Konzentration auf die “falschen” Details: Dass Alfred sein Freund ist, sagt Simon nie, viel lieber unterhalten sie sich über Simons bunte, polierte Cowboystiefel. Das ist unpathetisch, authentisch, bewegend. Ich kann diesen Roman nicht weglegen und lese ihn weit nach Mitternacht zu Ende, was für mich eine absolute Ausnahme ist. Aber die ungewöhnlichen Formulierungen sind einfach zu schön: “Sein Körper hatte wie wild um sein Herz herum geklopft”, heißt es beispielsweise und: “Man konnte fühlen, dass sein Inneres mit Finsternis ausgekleidet war.” Lesen.