„Was nützte mir die Geschichte meiner Familie, wenn ich mit ihrer Tragik nicht alle erpressen konnte?“

„Was nützte mir die Geschichte meiner Familie, wenn ich mit ihrer Tragik nicht alle erpressen konnte?“

„Behinderte – jedes Wort zu ihrer Bezeichnung ist unpassend, ungenügend – sind eine verborgene Mehrheit: Trotz all der Geräte und Prothesen, die beweisen wollen, dass es den Tod nicht gibt, wird fast allen von uns mit der Zeit eine Superkraft abhandenkommen, sei es das Sehvermögen, ein Arm oder das Gedächtnis. Fähigkeiten zu verlieren, die wir haben müssten, nicht mehr sehen, hören, sich erinnern oder gehen zu können, ist keine Ausnahme, sondern eine Bestimmung.“

Claudia Durastanti weiß, wovon sie spricht: Sie ist mit gehörlosen Eltern aufgewachsen. Davon erzählt sie in diesem Buch, bei dem es sich – wenn auch mit „Roman“ betitelt – um ein Memoir handelt (heutzutage Autofiktion genannt), das stellenweise einer Essay-Sammlung zu verschiedenen Themen gleicht. Eine Chronologie gibt es nicht, eine übergreifende Klammer sehr wohl: La straniera, so der Titel im Original, ist im Italienischen nicht nur die Fremde, sondern auch die Ausländerin, strano bedeutet zudem seltsam, merkwürdig. Alles davon passt, denn jede:r in dieser Geschichte ist seltsam, allen voran Durastantis Vater: Die Beziehung der Eltern ist geprägt von einer undurchsichtigen Hassliebe, der Vater ist ungestüm, unkontrolliert, gewalttätig, einmal entführt er seine Tochter, ein anderes Mal bedroht er seine Familie mit dem Messer. Die Mutter ist rebellisch und unangepasst, wandert stunden- und tagelang durch die Gegend, auch bei Regen, beide Eltern – die sich schon bei Durastantis Geburt scheiden lassen – weigern sich, Gebärdensprache zu benutzen. Zwar gelingt es ihnen dennoch, sich miteinander zu verständigen, doch die Kommunikation mit der Außenwelt und ihren Kindern ist schwierig.

„Wie die Hunde meiner Mutter, die erst fügsam waren und in den letzten Jahren durchdrehten, passt sich alles, was meine Eltern berühren, ihrem Verfall an. Sie sind ein König und eine Königin, beide sind Thaumaturgen, doch statt Kranke zu heilen oder Wunder zu wirken, verführen sie jedes Lebewesen in ihrer Nähe dazu, sich auszukugeln und dem eigenen Wahnsinn zu überlassen.“

Gewaltig und beeindruckend an diesem autofiktionalen Roman ist Claudia Durastantis Sprache. Manche Sätze legen exakt den Finger in die Wunde, sind wie ein Mikroskop, das Verborgenes offenbart. Und das ist doppelt faszinierend: Dass jemand, der im Bemühen um Verstehen, um Durchdringen, um Kommunizieren aufgewachsen ist, später mit Sprache arbeitet. Ich hätte mir mehr Struktur gewünscht, besonders im letzten Drittel franst es ein wenig aus. Generell aber merkt man, dass die Autorin zu jenen Menschen gehört, die durch eine traumatisierende Kindheit an Stärke gewonnen haben. Das soll Traumatisierung nicht seligsprechen, im Gegenteil: Man leidet beim Lesen mit diesem jungen Mädchen, das so auf sich selbst zurückgeworfen ist, mit. Ein Buch, das aus der Masse der Veröffentlichungen heraussticht, ein Buch, das von Migration und Gewalt, Sprachlosigkeit, Heimat und Fremdsein erzählt.

„Es gibt keine einzige Gewalttat in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, ohne zu lachen.“

Die Fremde von Claudia Durastanti ist erschienen bei Zsolnay.

„Ein Loch, ein Nichts, ein Ort, an dem ich noch nie gewesen war“

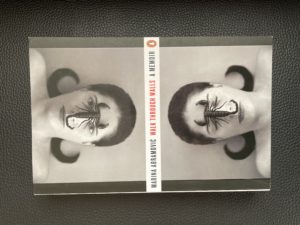

„Ein Loch, ein Nichts, ein Ort, an dem ich noch nie gewesen war“ „The piece sprang from the question I’ve always asked, and am still asking: What is art?”

„The piece sprang from the question I’ve always asked, and am still asking: What is art?” „Das Unwiderrufliche darin einen Menschen nie wiedersehen zu können falls man ihm noch etwas sagen oder ihn etwas fragen musste“

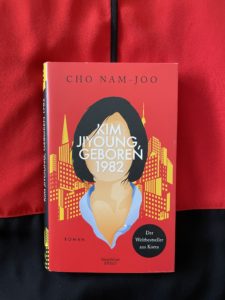

„Das Unwiderrufliche darin einen Menschen nie wiedersehen zu können falls man ihm noch etwas sagen oder ihn etwas fragen musste“ „Warum hatte sie sich nie beklagt?“

„Warum hatte sie sich nie beklagt?“ „Als wir begannen, in großen Gruppen von Tausenden Fremden zusammenzuleben, änderte sich alles“

„Als wir begannen, in großen Gruppen von Tausenden Fremden zusammenzuleben, änderte sich alles“ „Die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann“

„Die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann“ „Wir waren alle bloß Geschöpfe unserer niederen Natur“

„Wir waren alle bloß Geschöpfe unserer niederen Natur“ „Allzu oft widmen sich farbgeschichtliche Studien nur der jüngsten Vergangenheit und nur künstlerischen Belangen“

„Allzu oft widmen sich farbgeschichtliche Studien nur der jüngsten Vergangenheit und nur künstlerischen Belangen“ „It is only by bringing these women back to life that we can silence the Ripper and what he represents“

„It is only by bringing these women back to life that we can silence the Ripper and what he represents“