Matthias Brandt: Raumpatrouille

Matthias Brandt: Raumpatrouille

Schöner Titel, schönes Thema: Matthias Brandt ist Schauspieler und der Sohn von Willy Brandt. In Deutschland kennt ihn jeder, und auch in Österreich hat sein Name einen bekannten Klang. Sein Buch, in dem er Geschichten aus seiner Kindheit erzählt oder vielleicht eher andeutet, ist für mich das, was man hierzulande als „eh nett“ bezeichnet. Es ist gut geschrieben, interessante Sprenkler sind dabei, aber insgesamt ist es mir zu wenig, viel zu wenig. So ein schmales Büchlein, so wenig auserzählt, so viel offengelassen – das sind Anekdoten, kurze Einblicke, die man in einem Gespräch gibt, jemandem, der einen kennenlernt, oder jemandem, der diese Geschichten schon oft gehört hat. Ich mag das Kind, das Matthias Brandt einmal war, es ist ein sehr sympathisches, gewöhnliches Kind, und mein Herz fliegt ihm zu, das schon. Ernst ist dieses Kind, der Humor fehlt, Matthias Brandt hat das nicht so mit bitterem Witz gemacht wie Joachim Meyerhoff, aber gut, er ist Deutscher, wir nehmen euch ohnehin als sehr ernst wahr. Für viele Leser, die auch in den Siebzigern aufgewachsen sind, sind seine Erinnerungen bestimmt eine nostalgische Zeitreise, ich bin dafür noch ein bisserl zu jung. Womöglich wollte Matthias Brandt dann am Ende doch nicht so viel verraten über sein Leben, über seinen Vater, und hat sich deshalb nur hinter Andeutungen versteckt. Insgesamt hat mich das Buch hungrig zurückgelassen, hat mich nicht gesättigt, gelangweilt gar, und ich frage mich, warum das überhaupt gereicht hat für ein Buch, warum das durchgeht als Buch, wenn es nicht mehr als eine Sammlung kurzer Momentaufnahmen ist.

Christian Buder: Das Gedächtnis der Insel

Christian Buder: Das Gedächtnis der Insel

Thriller! Mein Gott, was hab ich für eine problematische Beziehung zu ihnen. Wenn sie gut gemacht sind, nerven sie mich trotzdem, weil sie kaum jemals glaubwürdig sind, und wenn sie schlecht gemacht sind, kommt in ihnen alles Übel dieser Zunft zusammen. Bei guten Thrillern denke ich: Wow, ja, wie hat der Autor es geschafft, den Überblick zu behalten, alles am Ende zusammenzuführen, sich nicht zu verzetteln, eine realistische Erklärung zu finden? Und dann biegt Christian Buder mit Das Gedächtnis der Insel um die Ecke, und ich denke: Wenn man alles, also wirklich alles falsch macht an einem Thriller, kommt sowas dabei raus. Ich wusste nicht, dass das einer ist, ließ mich am Anfang noch in die Irre führen vom guten Schreibstil und den pointierten, melancholischen Sätzen. Das Setting wäre theoretisch interessant: Ein junger Mann namens Yann kehrt zurück auf die Insel, auf der er aufgewachsen ist, eine winzige Insel ist das, ein Felsbrocken, er hasst sie, aber sein Vater ist tot – und offenbar nicht freiwillig gestorben. Dreißig Jahre zuvor ist seine Mutter im Sturm auf dem Meer verschwunden, wurde nie gefunden, Yann, der noch ein kleiner Junge war, ist daran zerbrochen. Ausgerechnet jetzt ist auch eine junge Frau auf der Insel, Gwenn, die Yann einst geliebt hat, vor der er aber flüchtet, weil er überzeugt ist, dass er in ihrer Nähe mysteriöse Unfälle erleidet, die ihn das Leben kosten werden. Da fängt es schon an mit der Unglaubwürdigkeit, und es wird noch schlimmer. Ein Sturm zieht auf, so heftig wie vor dreißig Jahren, natürlich kommt der jetzt, wann auch sonst!, Yann und Gwenn rennen hin und her über die Insel, versuchen, herauszufinden, was damals geschehen ist, es wird immer windiger, immer gefährlicher, und dann kommt eine Verschwörung ans Licht, die so lachhaft ist, dass ich einfach nur grantig werde. Todesgefahr, Wasser überall, eine klischeehafte Rettung in letzter Sekunde, you know the scheme. Mitten im Buch wechselt der Autor plötzlich die Perspektive, ganz kurz nur, wechselt für zwei Seiten zum Täter und verrät alles, was passiert ist, zerstört die komplette Spannung, warum tut er das, ich habe keine Ahnung. Ein Horrortrip von einem Buch, aber aus den falschen Gründen.

Rosamunde Lupton: Lautlose Nacht

Und weil wir schon beim Thema sind, machen wir mit dem nächsten Thriller weiter. Ab und zu passiert es, dass ich zu Spannungsliteratur greife, weil ich was brauche, das mir das Hirn auflockert. Das ist so, wie wenn man in der Parfumerie mal kurz die Nase in die Kaffeebohnen steckt, um danach wieder freier gute Düfte beschnuppern zu können. Ich hab dieses Buch günstig bei medimops mitbestellt, und es zu lesen hat mich bei Weitem nicht so aufgeregt wie der Buder-Schwachsinn, aber: Ich hab mal wieder gemerkt, ich bin einfach nicht für Thriller gemacht. Da gurkt eine Mutter mit ihrer tauben Tochter durch die Antarktis, auf der Suche nach dem Ehemann, der als tot gilt, und ich denke dauernd: Was für ein Blödsinn. Das kann doch nicht sein. Die wären längst tot. Aha, jetzt machen sie das, wer soll das glauben? Vielleicht bin ich für diese Art Literatur zu rational, zu skeptisch? Ich weiß es nicht. Und als am Ende alles auffliegt, schüttle ich nur mit dem Kopf. War ja klar, dass es so kommen muss, so viele Möglichkeiten gab es nun mal nicht, waren eh nur die beiden allein in der Arktis unterwegs, und davon wusste kaum jemand. Die großen Bösewichte werden entlarvt, ich rümpfe die Nase vom Kaffeegeruch und widme mich wieder besseren Düften.

Belinda McKeon: Zärtlich

Belinda McKeon: Zärtlich

Catherine ist ein sehr gewöhnliches Mädchen, studiert Literaturwissenschaften in Dublin, ist brav und zurückhaltend, hat noch nichts von Bedeutung erlebt. Da lernt sie James kennen, dessen WG-Zimmer sie bewohnt, und ist hin und weg, weil er frecher ist als sie, weltgewandter, witziger. Es ist nicht sehr schwer, Catherine zu beeindrucken. Seit sie James kennt, kreischt sie sehr oft vor Lachen, obwohl seine Witze reichlich lahm sind, und – eh klar – sie verliebt sich in ihn, was sollte sie auch sonst tun. Aber: James ist schwul. Das weiß er, das weiß Catherine, sonst aber wissen das nicht viele, weil er sich nicht traut, sich zu outen. Auf Catherines Gefühlserkenntnis folgen sprunghafte Gedankenfetzen, unzusammenhängende Fieberwahnträume, seiten-, seiten-, seitenweise, bei denen ich denke: Haben Sie es sich einfach gemacht, ja, Frau McKeon, wollten Sie das nicht erzählen müssen, weil es so klischeehaft ist und dämlich und langweilig? Das zu lesen, ist wahnsinnig anstrengend, ich habe es nur überflogen, weil ohnehin nichts passiert. Die irische Autorin, die in Amerika Kreatives Schreiben unterrichtet, hält nichts von Schlichtheit, sie stürzt sich voll ins Pathos. Jede Kleinigkeit ist wahnsinnig dramatisch an diesem Roman, die Figuren übertreiben bei allem, was sie tun, gnadenlos. Sie sind so unerträglich, ich möchte sie fesseln und knebeln. Ein superblödes Buch.

„Es ging darum, dem, was das Leben ausmachte, treu zu sein, zu versuchen, genau das einzufangen, was Lebendigsein bedeutete“

„Es ging darum, dem, was das Leben ausmachte, treu zu sein, zu versuchen, genau das einzufangen, was Lebendigsein bedeutete“ „Ich dachte, ich sei im Schreiben besser als im Leben“

„Ich dachte, ich sei im Schreiben besser als im Leben“ Ach, die Frauen! Immer wollen sie was.

Ach, die Frauen! Immer wollen sie was. Stefan Slupetzky: Der letzte große Trost

Stefan Slupetzky: Der letzte große Trost Castle Freeman: Auf die sanfte Tour

Castle Freeman: Auf die sanfte Tour Adrian Barnes: Nod

Adrian Barnes: Nod „Und das Herz rollt sich ja auch nicht zum Sterben ein, es will immer noch und will und will“

„Und das Herz rollt sich ja auch nicht zum Sterben ein, es will immer noch und will und will“ Die Schönheit von Mut

Die Schönheit von Mut „Wenn man einmal was erzählt hat, dann ist es da“

„Wenn man einmal was erzählt hat, dann ist es da“ Matthias Brandt: Raumpatrouille

Matthias Brandt: Raumpatrouille Christian Buder: Das Gedächtnis der Insel

Christian Buder: Das Gedächtnis der Insel Belinda McKeon: Zärtlich

Belinda McKeon: Zärtlich Es ist nicht so, wie es aussieht. Das möchte ich nur mal sagen. Es sieht nämlich bisweilen so aus, als seien wir Blogger ausschließlich trivial unterwegs. Das Feuilleton stellt uns gern in die Chicklit-Vampire-Ecke, spricht uns jegliche Literaturkompetenz ab. Inwieweit das zutrifft und wo genau die Grenze verläuft zwischen Hobbyrezensenten und Literaturkritikern, vermag ich nicht zu entscheiden und soll auch nicht Inhalt dieses Beitrags sein. Darüber wurde schon viel geschrieben, darüber wird noch viel diskutiert werden, und ich bin es schon lange leid. Wir Menschen müssen einander immer kritisieren, statt friedlich zu koexistieren.

Es ist nicht so, wie es aussieht. Das möchte ich nur mal sagen. Es sieht nämlich bisweilen so aus, als seien wir Blogger ausschließlich trivial unterwegs. Das Feuilleton stellt uns gern in die Chicklit-Vampire-Ecke, spricht uns jegliche Literaturkompetenz ab. Inwieweit das zutrifft und wo genau die Grenze verläuft zwischen Hobbyrezensenten und Literaturkritikern, vermag ich nicht zu entscheiden und soll auch nicht Inhalt dieses Beitrags sein. Darüber wurde schon viel geschrieben, darüber wird noch viel diskutiert werden, und ich bin es schon lange leid. Wir Menschen müssen einander immer kritisieren, statt friedlich zu koexistieren. Ich möchte kein Literaturkritiker sein und würde mir nie anmaßen, so viel zu wissen wie die Experten. Ich halte mich auch nicht für derart belesen. Aber: Ich bin auch nicht, wie wir in Österreich sagen, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ich hab die großen Namen gelesen, die großen Titel, die großen Klassiker. Allein: Im Bücherwurmloch merkt man davon reichlich wenig. Warum? Es gibt diesen Blog zwar seit über acht Jahren, die Klassiker habe ich mir aber lange davor einverleibt, und geschrieben habe ich über sie nie.

Ich möchte kein Literaturkritiker sein und würde mir nie anmaßen, so viel zu wissen wie die Experten. Ich halte mich auch nicht für derart belesen. Aber: Ich bin auch nicht, wie wir in Österreich sagen, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ich hab die großen Namen gelesen, die großen Titel, die großen Klassiker. Allein: Im Bücherwurmloch merkt man davon reichlich wenig. Warum? Es gibt diesen Blog zwar seit über acht Jahren, die Klassiker habe ich mir aber lange davor einverleibt, und geschrieben habe ich über sie nie. Wie ich

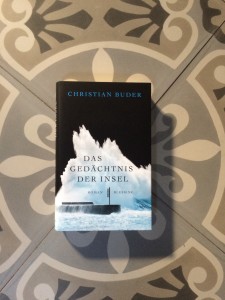

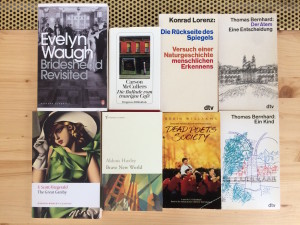

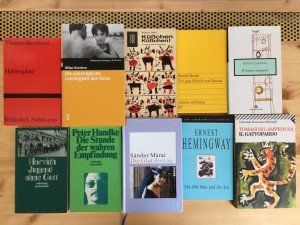

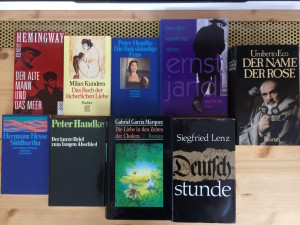

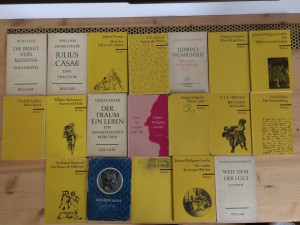

Wie ich  Da sind sie also: Goethe und Schiller, Nestroy und Shakespeare, Jandl und Kundera, Horváth und Hemingway. Vielleicht denkt ihr euch beim Anblick der Bilder: Da fehlen aber viele. Ich konnte aus meiner Kindheit und Jugend leider nur wenige Bücher retten, denn während ich einst zu Ausbildungzwecken in München war, sind sie aus meinem Elternhaus … verschwunden, sagen wir es so. Hier seht ihr die, die ich noch besitze, und somit die klassischsten Bücher in meinem Regal. Eine riesige Bücherwand, wie sie viele meiner Bloggerkollegen haben, mit klingenden Namen und prächtigen Bänden, besitze ich nicht. Das stört mich nicht weiter, vielleicht bekomme ich eine solche noch, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, oder die Klassiker bleiben eben weiterhin da, wo sie jetzt sind: in meinem Kopf. Das ist nicht so wichtig. Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben!

Da sind sie also: Goethe und Schiller, Nestroy und Shakespeare, Jandl und Kundera, Horváth und Hemingway. Vielleicht denkt ihr euch beim Anblick der Bilder: Da fehlen aber viele. Ich konnte aus meiner Kindheit und Jugend leider nur wenige Bücher retten, denn während ich einst zu Ausbildungzwecken in München war, sind sie aus meinem Elternhaus … verschwunden, sagen wir es so. Hier seht ihr die, die ich noch besitze, und somit die klassischsten Bücher in meinem Regal. Eine riesige Bücherwand, wie sie viele meiner Bloggerkollegen haben, mit klingenden Namen und prächtigen Bänden, besitze ich nicht. Das stört mich nicht weiter, vielleicht bekomme ich eine solche noch, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, oder die Klassiker bleiben eben weiterhin da, wo sie jetzt sind: in meinem Kopf. Das ist nicht so wichtig. Die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben! Zu den Verbliebenen habe ich eine besondere Beziehung. Als ich etwa fünfzehn war, war ich vernarrt in die Gedichte von Heine und Jandl, so unterschiedlich sie auch sind. The old man and the sea ist eines der ersten Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe, und weil ich es noch nicht so gut konnte, habe ich ständig in der deutschen Ausgabe nachgeschaut, was die Wörter bedeuten. Später an der Uni war ich stolz, Lampedusa und Calvino im Original lesen zu können. Imre Kertész und Peter Handke haben mich sehr berührt, Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, Javier Marias und Bertold Brecht. Auf sie alle vergesse ich manchmal, wenn die Flut der Neuerscheinungen über mich hinwegrollt, das gebe ich zu. Aber sie sind immer da, behalten ihre Plätze in meinem schmalen Regal, gehören zu den wenigen Büchern, die ich niemals weggeben werde. Und dass diese Sammlung im Endeffekt für manche vielleicht genau das bestätigt, was das Feuilleton behauptet, weil sie so klein ist, ist mir ganz einfach wurscht. Vielleicht, wenn ich alt bin und reich, kaufe ich alle Klassiker nach. Vielleicht auch nicht. Die Dinge bekommen ihren Wert nicht dadurch, dass man sie besitzt.

Zu den Verbliebenen habe ich eine besondere Beziehung. Als ich etwa fünfzehn war, war ich vernarrt in die Gedichte von Heine und Jandl, so unterschiedlich sie auch sind. The old man and the sea ist eines der ersten Bücher, die ich auf Englisch gelesen habe, und weil ich es noch nicht so gut konnte, habe ich ständig in der deutschen Ausgabe nachgeschaut, was die Wörter bedeuten. Später an der Uni war ich stolz, Lampedusa und Calvino im Original lesen zu können. Imre Kertész und Peter Handke haben mich sehr berührt, Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, Javier Marias und Bertold Brecht. Auf sie alle vergesse ich manchmal, wenn die Flut der Neuerscheinungen über mich hinwegrollt, das gebe ich zu. Aber sie sind immer da, behalten ihre Plätze in meinem schmalen Regal, gehören zu den wenigen Büchern, die ich niemals weggeben werde. Und dass diese Sammlung im Endeffekt für manche vielleicht genau das bestätigt, was das Feuilleton behauptet, weil sie so klein ist, ist mir ganz einfach wurscht. Vielleicht, wenn ich alt bin und reich, kaufe ich alle Klassiker nach. Vielleicht auch nicht. Die Dinge bekommen ihren Wert nicht dadurch, dass man sie besitzt. Begleitschreiben eines Sterbeprozesses

Begleitschreiben eines Sterbeprozesses