„Sommerabende versöhnen mich immer mit dem Leben“

„Sommerabende versöhnen mich immer mit dem Leben“

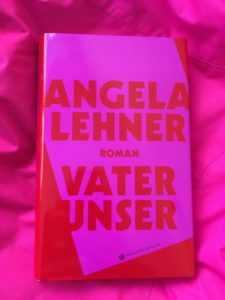

„Als gäbe es nicht genügend Arschlöcher auf der Welt, die einen fertigmachen, ohne dass sie einen auch nur anfassen.“

Mit solchen Arschlöchern kennt Eva sich aus, es ist sogar gut möglich, dass sie selber eins ist. Das weiß man anfangs nicht so genau, Tatsache ist aber, dass sie eingeliefert wird in eine Klinik in Wien. Eine ganze Kindergartengruppe will sie erschossen haben, davon ist freilich nichts wahr. Von den anderen Dingen, die Eva dem Therapeuten Korb erzählt, vermutlich genauso wenig. Oder doch? Hat der Vater sie und ihren Bruder Bernhard missbraucht? Kommen die katholisch-scheinheiligen Glaubenssätze von Evas Kärntner Heimat zum Tragen? Oder ist das alles nur ein geschicktes Spiel ihrerseits, weil sie Bernhard – der in derselben Klinik wegen Magersucht behandelt wird – retten will?

„Den ganzen Tag sind sie zu mir gekommen, meine Sorgen, und ich habe sie vor Bernhard versteckt. So ist das eben, wenn man das Alphatier ist. Es kann nicht zwei geben, die sich ängstigen und zweifeln. Da muss der eine das Ruder übernehmen, damit der andere eine Richtung hat, in die er seine Furcht konzentrieren kann.“

Angela Lehner, die übrigens lustige Insta-Storys macht, und wenn ich das sage, ist das nicht abwertend gemeint, spielt mit den Klischees und mit der Erwartungshaltung des Lesers. Der findet ihre Protagonistin Eva mit Sicherheit nervtötend, will ihrem Verhalten aber unbedingt auf den Grund gehen, sie durchschauen. Eine unzuverlässige Ich-Erzählerin ist freilich nichts Neues, in dieser Konstellation – dass sie sich in einer Klinik und in Therapie befindet, dass sie sich nicht verzetteln darf in ihren doppelbödigen Lügen – aber erfrischend originell. Evas Ausdrucksweise ist lakonisch, sie ist sarkastisch, die Liebe zum Bruder ist vielleicht vielmehr ein undefinierbares Pflichtgefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Großartig finde ich die Dialoge zwischen den beiden und der Mutter, die auch ins Buch reindarf, nein, muss.

Außerdem bin ich bisserl neidisch auf Angela Lehner. Weil ihr Buch so unverschämt österreichisch sein darf. Jetzt hab ich ja einen Verlag, der mir auch viele Austriazismen gestattet, aber was Angela da geschrieben hat, das ist in Sachen Österreichischsein schon nochmal ein anderes Kaliber. Da hör ich das „Seawas“ richtig, da geht mir das Herzerl auf, da fühl ich mich daheim. Wie es dem gemeinen deutschen Leser damit geht, weiß ich nicht, und wurscht ist es mir auch – ich hab das sehr genossen. Überhaupt das ganze Buch, weil es so schön bissig ist und originell und dann aber tragisch und traurig, wie das Leben halt. Das ist Satire, das ist Gefühl, das ist schwarzer Humor – oder anders gesagt: Das ist eben österreichisch. Und manchmal meint dieses Adjektiv ja durchaus was Positives.

Vater Unser von Angela Lehner ist erschienen im Hanser Verlag (ISBN 978-3-446-26259-1, 288 Seiten, 22 Euro).

„Du wirst leicht wie eine Feder, alles ist rund und weich und schön“

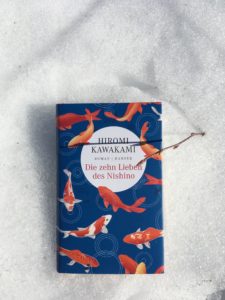

„Du wirst leicht wie eine Feder, alles ist rund und weich und schön“ „Nishinos Kuss schloss alles ein, was zu unseren vierzehn Jahren gehörte, und schloss zugleich alles aus. Wir küssten uns aus Leibeskräften“

„Nishinos Kuss schloss alles ein, was zu unseren vierzehn Jahren gehörte, und schloss zugleich alles aus. Wir küssten uns aus Leibeskräften“ „So ist diese Welt auch. Sie ist nicht nur Krieg und Gier und Ausrottung der Arten. Sie besteht auch aus Ketten von Menschen, die aufeinander aufpassen“

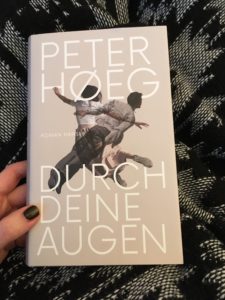

„So ist diese Welt auch. Sie ist nicht nur Krieg und Gier und Ausrottung der Arten. Sie besteht auch aus Ketten von Menschen, die aufeinander aufpassen“ „Jemandem wie Ihnen möchte man im Dunkeln nicht begegnen“

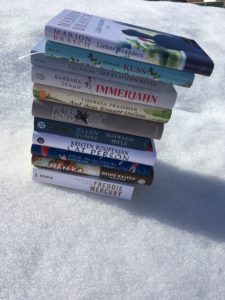

„Jemandem wie Ihnen möchte man im Dunkeln nicht begegnen“ Es ist mal wieder Zeit für #5aus300! Ich besitze nur ein Bücherregal. Und behalte ausschließlich Bücher, die so besonders sind, dass ihnen ein Platz in diesem Regal gebührt. Aber welche sind das? Seht selbst.

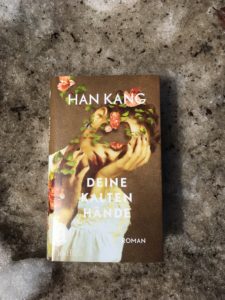

Es ist mal wieder Zeit für #5aus300! Ich besitze nur ein Bücherregal. Und behalte ausschließlich Bücher, die so besonders sind, dass ihnen ein Platz in diesem Regal gebührt. Aber welche sind das? Seht selbst. „Ich wollte, du wärst jetzt hier, bei mir, ich möchte mit dir reden, wie man schreibt, ich möchte, dass du mir vergibst, was niemand mir vergeben hat“

„Ich wollte, du wärst jetzt hier, bei mir, ich möchte mit dir reden, wie man schreibt, ich möchte, dass du mir vergibst, was niemand mir vergeben hat“ „Bei Leuten, die sich vor einen Zug schmeißen wollten, war Strottenheim eine große Nummer“

„Bei Leuten, die sich vor einen Zug schmeißen wollten, war Strottenheim eine große Nummer“ „Ich freue mich mit der Freundin, sage ich mir, ich freue mich mit der Freundin, und schon hat die Freundin das Kind und ich habe Verständnis“

„Ich freue mich mit der Freundin, sage ich mir, ich freue mich mit der Freundin, und schon hat die Freundin das Kind und ich habe Verständnis“ Was habt ihr im Februar so für Wälzer in den Händen gehabt? Bei mir waren es eher dünnere Bücher und wie immer haben mich, wie könnte es anders sein, nur wenige davon überzeugt. Kurz und knapp hier ein bisschen mehr dazu:

Was habt ihr im Februar so für Wälzer in den Händen gehabt? Bei mir waren es eher dünnere Bücher und wie immer haben mich, wie könnte es anders sein, nur wenige davon überzeugt. Kurz und knapp hier ein bisschen mehr dazu: