Ein Dorf ohne Männer

Ein Dorf ohne Männer

Es herrscht Bürgerkrieg in Kolumbien, Guerillakämpfer ziehen mordend und plündernd durch das Land. Als sie in Mariquita ankommen, verschleppen sie alle Männer, die älter sind als 13. Das kleine, abgeschiedene Dorf bleibt männerlos und im Chaos zurück. Die Frauen trauern um ihre Männer und Söhne, sie sind verzweifelt. Schnell geht es mit den Witwen und Kindern bergab: Die Schule muss geschlossen werden, bald haben sie weder Wasser noch Strom noch etwas zu essen. Ihre Kleider fallen auseinander und ihre Mägen bleiben leer. Dona Rosalba viuda de Patino sieht ihre Stunde gekommen und ernennt sich zur Bürgermeisterin. Die Liste ihrer geplanten Verbesserungen für Mariquita ist lang. Aber ständig kommt ihr etwas in die Quere …

Was sich nach einer guten Geschichte anhört, ist in der Umsetzung leider nicht so gelungen wie erhofft. James Canón porträtiert die verschiedenen zurückgelassenen Frauen von Mariquita sowie einzelne Guerillakämpfer und Soldaten. In fast jedem Kapitel geht es um eine andere Frau oder um einen anderen Mann (wobei jene über die Männer nur knapp 1,5 bis 2 Seiten lang sind und immer jemand stirbt) – was dazu führt, dass ich nach 50 Seiten ziemlich verwirrt bin. Eine klare Perspektive gibt es nicht. Zwischen den einzelnen Porträts liegen Jahre – aber verändert hat sich im Dorf kaum etwas. Denn während der glorifizierende Klappentext die Utopie eines friedlichen, glücklichen, männerfreien Dorfs unter Frauenherrschaft entwirft, sieht die Realität im Buch ganz anders aus: Die Frauen sind unfähig, sie kriegen nichts auf die Reihe, sie jammern und weinen, lassen alles verfallen und wissen sich überhaupt nicht zu helfen. Zudem sind sie verrückt – aber nicht auf eine skurrile Art verrückt, sondern auf eine Benutze-bitte-deinen-Hausverstand-Art.

Der erwartete Aufschwung bleibt aus – und zwar sehr, sehr lange. Rosalba ist als Bürgermeisterin völlig unbrauchbar und schafft es erst auf Seite 300 (und nach 6 Jahren), wenigstens ein paar ihrer Pläne in die Tat umzusetzen. Bis dahin habe ich, ich gebe es zu, längst die Geduld verloren. Das Buch ist sehr ermüdend und man muss schon sehr viel Ausdauer haben, um die wenigen Goldnuggets in all dem Schutt zu finden. Einzelne Ideen sind wunderbar: eine junge Frau, die stinkt, wenn sie sich ärgert, ein Priester, der zu Zeugungszwecken das Zölibat niederlegt, oder Burschen, die über Nacht zu Mädchen werden. Aber es fehlt dennoch an der Magie. Denn dem Vergleich mit Gabriel García Márquez, der nahe liegt, kann James Canón bei Weitem nicht standhalten. Und als die Frauen dann auch noch lesbisch werden, bekomme ich einen kleinen Wutanfall. Der Tag, an dem die Männer verschwanden ist ein Roman über einen Haufen dummer Weiber und kriegsgeschädigter Männer – und eine herbe Enttäuschung.

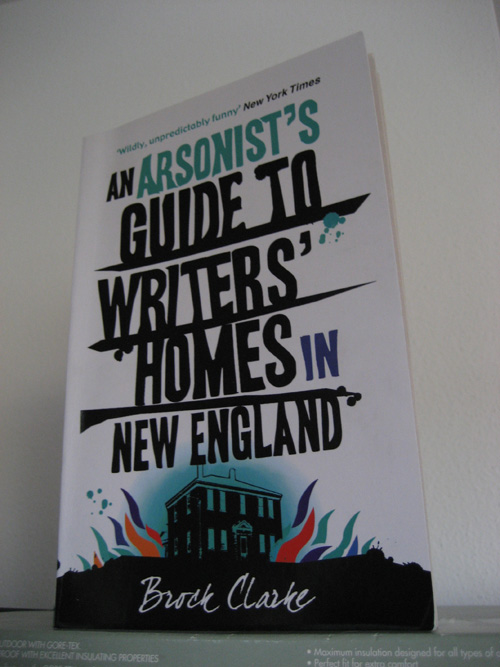

Es brennt, es brennt – ein Buch!

Es brennt, es brennt – ein Buch! Völlig asoziale Kinder in einer anonymen italienischen Stadt

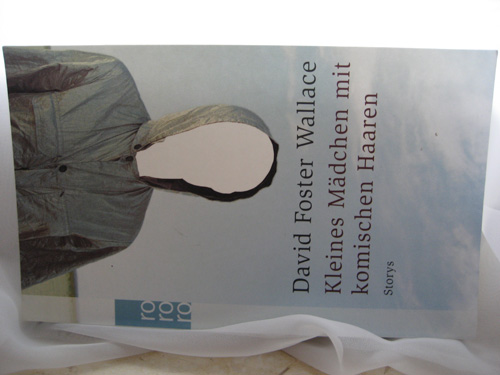

Völlig asoziale Kinder in einer anonymen italienischen Stadt Kleine Geschichten mit komischem Inhalt

Kleine Geschichten mit komischem Inhalt Kurzgeschichten ohne Pfiff

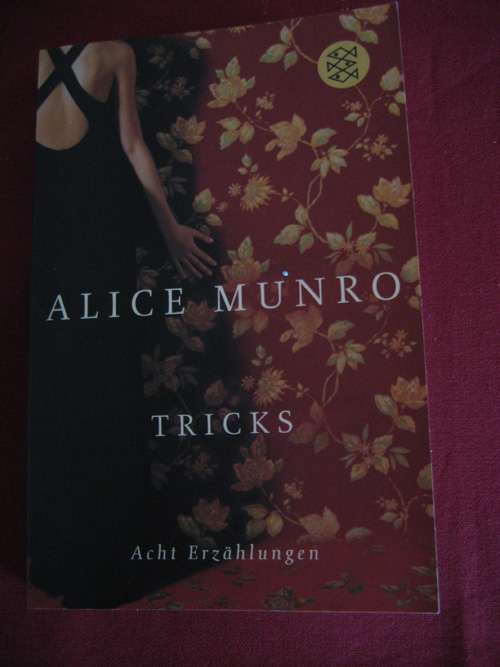

Kurzgeschichten ohne Pfiff Wie ein Mensch seine Nachbarn bis aufs Blut reizen kann

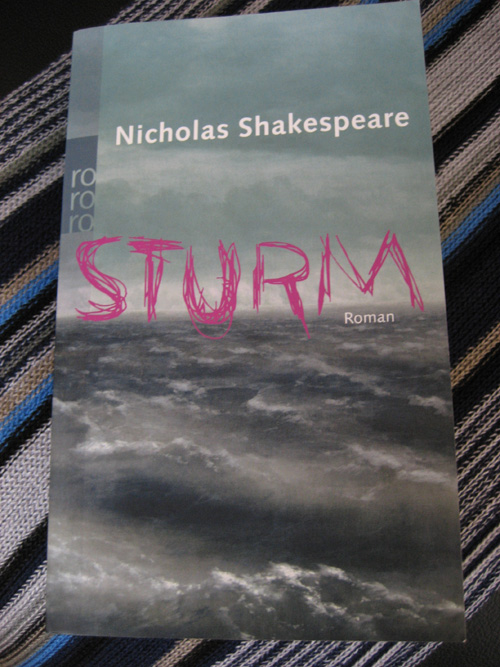

Wie ein Mensch seine Nachbarn bis aufs Blut reizen kann Stürmische, aber dennoch öde Zeiten in Tasmanien

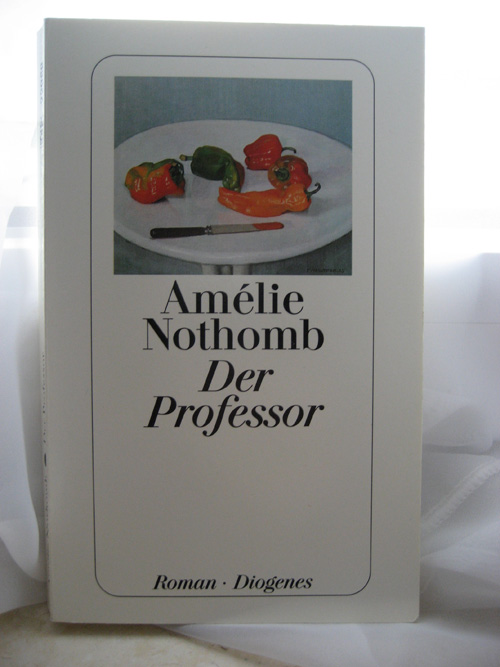

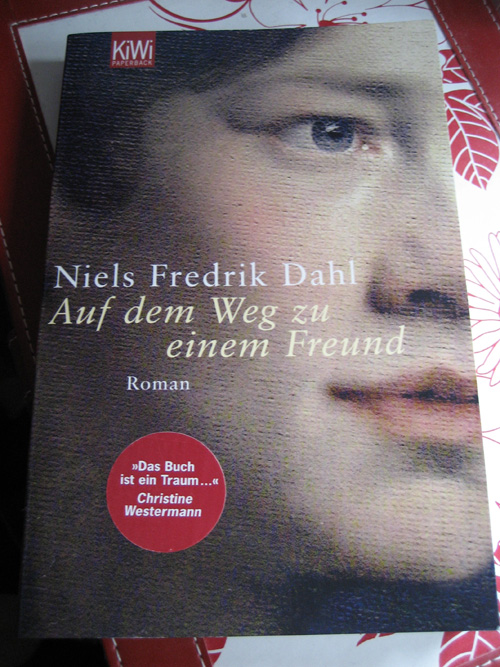

Stürmische, aber dennoch öde Zeiten in Tasmanien Von einem, der immer draußen steht

Von einem, der immer draußen steht