„Wir müssen unsere Eltern verraten, um zu wachsen“

„Wir müssen unsere Eltern verraten, um zu wachsen“

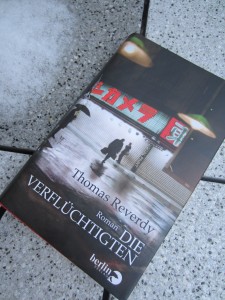

„Da schläft man jahrelang neben einem Menschen und weiß noch immer nicht, wovon er träumt.“ Das sagt Yukikos Mutter, als ihr Mann Kaze spurlos verschwindet. Er ist ein Verflüchtigter, er hat sich in Luft aufgelöst, um seine Familie nicht mit hinunter zu ziehen in die Schande. Wer entlassen wird oder aus anderen Gründen sein Gesicht verliert, wird zu einem solchen Verflüchtigten, taucht unter, meldet sich nie mehr wieder. Doch Yukiko will das nicht hinnehmen. Sie kehrt aus den USA, wo sie seit vielen Jahren lebt, zurück nach Japan. Und sie nimmt Richard mit: Er ist Detektiv, Dichter und vor allem ist er über die Maßen in Yukiko verliebt. Sie hat ihm das Herz gebrochen, und doch folgt er ihr in ein Land, das er nicht kennt, um einen Mann zu suchen, der nicht gefunden werden will.

Dieses Buch ist für mich eine Reise an einen Sehnsuchtsort, denn nach Japan möchte ich schon lange. Vor zehn Jahren habe ich an der Universität sogar versucht, Japanisch zu lernen, und bin mit viel Verve daran gescheitert. Geblieben ist eine große Faszination für diese sonderbare Kultur mit ihren vielen Regeln und Gepflogenheiten, die mir so fremd erscheinen. Der französische Autor Thomas Reverdy hat diese Kultur aufgegriffen und in einen Roman verwandelt: Bevor ein Japaner sein Gesicht verliert, verliert er lieber sein Leben, gibt es auf, verbannt sich selbst. Das ist eine gute Idee für ein Buch, das ist eine gute Geschichte.

Sich ein Setting und interessante Figuren ausdenken, das kann Thomas Reverdy in meinen Augen besser als schreiben. Von seinen Formulierungen bin ich an manchen Stellen nicht überzeugt, im Allgemein wirkt sein Stil ein wenig hölzern und nicht so zugespitzt, wie er sein könnte. Eine solche Story sollte düsterer sein und schärfer, sie plätschert mir manchmal zu nah am Belanglosen dahin. Gut erzählt ist sie allemal, sie bietet eine betörende Mischung aus Fremdheit und Gefahr, aus Liebe, Sehnsucht und Verrat. Dieser Roman bietet Unterhaltung auf halbwegs hohem Niveau. Ich habe mich gefreut, wenigstens auf diese Weise nach Japan zu reisen und einzutauchen in die Fremdheit. Bestes Zitat:

„Die japanische Gesellschaft ist wie das Land: ein Vulkan mitten im Ozean, auf einer von Tausenden Bruchlinien durchzogenen Insel, wo es überall bebt und kracht. Wenn Sie das Land kennenlernen wollen, müssen Sie seine Verwerfungen studieren. Für die Gesellschaft gilt das Gleiche. Und für die Menschen übrigens auch.“

Die Verflüchtigten von Thomas Reverdy ist erschienen im Berlin Verlag (ISBN 978-3-8270-1222-7, 320 Seiten, 22 Euro).

1. Der wichtigste und ausschlaggebende Grund ist, dass ich Kinder habe und keinen Platz. Ja, das ist kausal gemeint: Seit die Kinder da sind, ist der Platz weg. Vor allem der Platz für etwas so „Überflüssiges“ (Entschuldigung!) wie Bücher. Sie mussten weichen, und sie wichen. Aus dem Büro und Bücherzimmer wurde ein Kinderzimmer, an die Stelle des Regals kam unser erstes Gitterbett. Als ich noch jung war und bei meinen Eltern wohnte, war ich umgeben von Büchern, und ich liebte es. Natürlich war es ein Schock, als ich mich Jahre später von meinen Buchschätzen trennen musste, kistenweise wanderten sie in den Keller, ich verschenkte sie, setzte sie mit Zetteln versehen aus. Das ist mir anfangs wahnsinnig schwergefallen. Aber es gab keine andere Möglichkeit.

1. Der wichtigste und ausschlaggebende Grund ist, dass ich Kinder habe und keinen Platz. Ja, das ist kausal gemeint: Seit die Kinder da sind, ist der Platz weg. Vor allem der Platz für etwas so „Überflüssiges“ (Entschuldigung!) wie Bücher. Sie mussten weichen, und sie wichen. Aus dem Büro und Bücherzimmer wurde ein Kinderzimmer, an die Stelle des Regals kam unser erstes Gitterbett. Als ich noch jung war und bei meinen Eltern wohnte, war ich umgeben von Büchern, und ich liebte es. Natürlich war es ein Schock, als ich mich Jahre später von meinen Buchschätzen trennen musste, kistenweise wanderten sie in den Keller, ich verschenkte sie, setzte sie mit Zetteln versehen aus. Das ist mir anfangs wahnsinnig schwergefallen. Aber es gab keine andere Möglichkeit. wandern dann weiter. Ich lasse sie frei, und ich habe heute das Gefühl, dass das ihrem Wesen viel mehr entspricht: Geschichten zu erzählen, Wissen weiterzugeben. An so viele Menschen wie möglich.

wandern dann weiter. Ich lasse sie frei, und ich habe heute das Gefühl, dass das ihrem Wesen viel mehr entspricht: Geschichten zu erzählen, Wissen weiterzugeben. An so viele Menschen wie möglich. 7. Seien wir ehrlich: In die meisten Bücher schauen wir kein zweites Mal hinein. Wir lesen sie, stellen sie ins Regal, und da stehen sie dann. Wir würden sie nicht noch einmal lesen. Wozu sie also behalten?

7. Seien wir ehrlich: In die meisten Bücher schauen wir kein zweites Mal hinein. Wir lesen sie, stellen sie ins Regal, und da stehen sie dann. Wir würden sie nicht noch einmal lesen. Wozu sie also behalten? verkaufen, ist mühsam und lohnt sich nicht. Mein Freundeskreis rollt nur genervt mit den Augen, und zum Wegschmeißen sind sie mir viel zu schade. Aber in der örtlichen Bücherei freut man sich über die Maßen: Hier gibt es wenige, aber sehr gute Bücher, die Leiterin achtet auf eine hochwertige Auswahl. Meine Bücher werden schön laminiert, bekommen ein NEU-Pickerl, werden ganz vorn positioniert und vor allem: Sie werden noch gelesen. Von vielen Menschen.

verkaufen, ist mühsam und lohnt sich nicht. Mein Freundeskreis rollt nur genervt mit den Augen, und zum Wegschmeißen sind sie mir viel zu schade. Aber in der örtlichen Bücherei freut man sich über die Maßen: Hier gibt es wenige, aber sehr gute Bücher, die Leiterin achtet auf eine hochwertige Auswahl. Meine Bücher werden schön laminiert, bekommen ein NEU-Pickerl, werden ganz vorn positioniert und vor allem: Sie werden noch gelesen. Von vielen Menschen. Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann wahrscheinlich eine von Wilhelm Genazino. Ein Ich voller Unzulänglichkeiten, das ziellos umherstreift auf der Suche nach etwas äußerlich Greifbarem, das fürs eigene Leben eine Verbindlichkeit bietet – die es aber natürlich nicht gibt. Die aber schlussendlich jedoch auch gar nicht gebraucht wird, weil dieses Abgelöst-sein von der Wirklichkeit eine heimliche Liebe zum Leben ist, die man nicht bereit sein sollte, aufzugeben.

Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann wahrscheinlich eine von Wilhelm Genazino. Ein Ich voller Unzulänglichkeiten, das ziellos umherstreift auf der Suche nach etwas äußerlich Greifbarem, das fürs eigene Leben eine Verbindlichkeit bietet – die es aber natürlich nicht gibt. Die aber schlussendlich jedoch auch gar nicht gebraucht wird, weil dieses Abgelöst-sein von der Wirklichkeit eine heimliche Liebe zum Leben ist, die man nicht bereit sein sollte, aufzugeben.

„Der Alltag ist ein Schmetterling“

„Der Alltag ist ein Schmetterling“

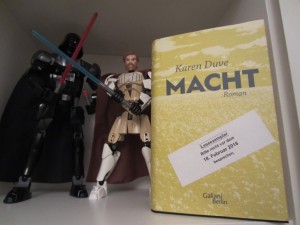

„Ohne Wut wäre ich vielleicht ein schönerer Mensch, aber auch weniger Mensch“

„Ohne Wut wäre ich vielleicht ein schönerer Mensch, aber auch weniger Mensch“ „Nie spürt man die eigene Macht so sehr wie in jenen Momenten, in denen man sie missbraucht“

„Nie spürt man die eigene Macht so sehr wie in jenen Momenten, in denen man sie missbraucht“ Willkommen im neuen Bücherwurmloch

Willkommen im neuen Bücherwurmloch Ein Schelm, wer sich stets was Neues ausdenkt

Ein Schelm, wer sich stets was Neues ausdenkt

Wenn man verbrennt, tief innen drin

Wenn man verbrennt, tief innen drin Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann … wäre oder sein dürfte? Wenn Zweiteres: Huck Fynn. Ersteres funktioniert nicht, dafür bin ich dann doch zu sehr ich.

Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann … wäre oder sein dürfte? Wenn Zweiteres: Huck Fynn. Ersteres funktioniert nicht, dafür bin ich dann doch zu sehr ich.