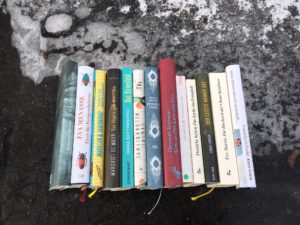

Für gewöhnlich bekommt ihr hier nur das zu sehen, worüber ich mehr als ein, zwei Sätze zu sagen habe – doch das soll sich ändern. In Wahrheit lese ich nämlich viel mehr. Ab sofort möchte ich euch meine monatliche Lektüre mit kurzen Kommentaren dazu zeigen. Keine neue Idee, ich weiß, das macht ihr ja fast alle so – neu aber immerhin für mich. Ich freu mich natürlich, wenn wir darüber diskutieren und uns austauschen!

Für gewöhnlich bekommt ihr hier nur das zu sehen, worüber ich mehr als ein, zwei Sätze zu sagen habe – doch das soll sich ändern. In Wahrheit lese ich nämlich viel mehr. Ab sofort möchte ich euch meine monatliche Lektüre mit kurzen Kommentaren dazu zeigen. Keine neue Idee, ich weiß, das macht ihr ja fast alle so – neu aber immerhin für mich. Ich freu mich natürlich, wenn wir darüber diskutieren und uns austauschen!

Franziska Wilhelm: Meine Mutter schwebt im Weltall und Großmutter zieht Furchen

Großartig verrücktes Buch über eine junge Frau, die ein Verhältnis mit ihrem Onkel hat (ja, es ist so schräg, wie es klingt) und mit einem Fremden in einem Bulli quer durchs Land fährt. Roadtrips ergeben einfach immer die besten Geschichten. Darüber werdet ihr auf jeden Fall bald noch mehr lesen können.

Eve Harris: Die Hochzeit der Chani Kaufman

Hat mich wahnsinnig aufgeregt, dieses Buch. Da habe ich gemerkt: Ich habe kein Verständnis mehr für das, was im Namen der Religion Menschen angetan wird. Und vor allem den Frauen. Es macht mich einfach nur noch wütend. Ich konnte das nicht als schrullige jüdische Geschichte lesen, für mich war es in erster Linie eine Geschichte von Unterdrückung und Frauenverachtung.

Lukas Lindner: Der Letzte meiner Art

Beginnt irgendwie lustig, bleibt es aber nicht unbedingt – die Satire ist in meinen Augen nicht ganz gelungen. Manchmal hab ich geschmunzelt, viel öfter aber hab ich mich gewunden und fremdgeschämt. Es ist wie mit einem Witz, der nicht so richtig zündet. Eigentlich ist es eher traurig, aber nicht mal darüber kann man sich erfolgreich lustig machen.

Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall

Ich vergöttere Daniela Krien wegen ihrer großartigen Bücher „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ und „Muldental“. Als sie zu meiner Wohnzimmerlesung in Leipzig kam, war ich ein aufgeregtes Fangirl. Über ihren neuen Roman, der so herrlich anders ist als die Vorgänger, erzähle ich euch nach dem Erscheinungstermin mehr.

Siri Hustvedt: Die unsichtbare Frau

Eine herbe Enttäuschung, ich weiß nicht, was dieses Buch mir sagen will. Ich habe versucht, es zu ergründen, aber es ist wirr, unzusammenhängend, mit seltsam bedeutungslosen Botschaften. Und das, wo Siri Hustvedt eine so überragende Autorin ist. Irgendwann hab ich nur noch quergelesen.Christoph Ransmayr: Cox oder Der Lauf der Zeit

Im ersten Drittel war ich begeistert. Diese langsame, detailverliebte Sprache, dieser Rhythmus, diese landschaftliche Fremdartigkeit! Dann habe ich, wie es oft passiert, mehr und mehr das Interesse verloren. Es war immer noch schön und melodisch, aber ein bisschen pointless.

Thomas Hettche: Pfaueninsel

Ein tolles Setting: Ein zwergwüchsiges Mädchen namens Marie, das im Jahr 1810 auf die Pfaueninsel in der Havel bei Potsdam kommt und dort Schloßfräulein wird. Manchmal lustwandeln die Preußenkönige in dem künstlich angelegten Paradies mit Palmen und exotischen Tieren. Thomas Hettche beeindruckt durch eine formvollendete Sprache, er lässt die damalige Zeit aufleben, bleibt sehr nah bei seiner Figur. Gut zu lesen, interessant, bisschen langweilig.

Melinda Nadj Abonji: Schildkrötensoldat

Melinda Nadj Abonji: Schildkrötensoldat

Es gibt einen Grad an Verrücktheit bei Figuren, der ist charmant, der ist kurios. Ist er überschritten, kann man nicht mehr folgen – den Handlungen nicht, dem Innenleben auch nicht. Das ist hier der Fall: Der Protagonist ist wirr im Kopf, und derart wirr sind seine Erzählungen, dass man als Leser Verständnis und Geduld verliert. „Tauben fliegen auf“ habe ich gefeiert, das hier war mir zu gewollt, ich habe keinen Zugang gefunden.

Nana Ekvtimishvili: Das Birnenfeld

Sie wachsen in einem Waisenhaus auf: Die inzwischen volljährige Lela und zahlreiche andere Kinder. Von deren Leben am Rand der Gesellschaft erzählt die georgische Autorin, die auch Filme dreht, in schnellen Schnitten und harten Szenen. Nicht hart genug aber, um wirklich zu erschüttern. Es sind Momentaufnahmen, Freundschaftsmomente, Streitmomente. Auch gut zu lesen, aber nicht sehr aufregend.

Margriet de Moor: Von Vögeln und Menschen

Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Stellenweise hab ich dieses Buch gefeiert und seine Autorin für ihre kluge Ausdrucksweise. Dann wieder war ich extrem genervt, habe Seiten überblättert, auf denen die Handlung keinen Schritt voranging. Die nicht nachvollziehbaren Perspektivenwechsel haben mich gestört, mehr noch aber dass die Grundidee – eine Frau gesteht einen Mord, den sie nicht begangen hat – so seltsam lieblos umgesetzt wurde. Alles ist bereits zu Beginn bekannt, nichts ist spannend.

Harald Jöllinger: Marillen & Sauerkraut

Da hab ich mir viel erwartet, das klang richtig gut: Gschupfte und grantige Geschichten – perfekt für meine österreichische Seele! Noch an dem Tag, an dem das Buch bei mir ankam, hab ich angefangen, es zu lesen, und: Naja. Oder um es auf Österreichisch zu sagen: Ja, eh. Manche Storys sind herrlich böse, gschissen, grantig, mit anderen konnte ich genau gar nix anfangen. Sehr viel innerer Monolog, sehr viele Beobachtungen, die noch viel spitzer hätten sein dürfen – siehe Verlagskollegin Petra Piuk.

Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene

2017 hat Eva Menasse für dieses Buch den Österreichischen Buchpreis bekommen. Es enthält Geschichten, gebündelt unter dem großen Nenner „Tiere“. Manche Sätze sind unglaublich treffend, großartige Alltagsbeobachtungen, die möchte man sich einrahmen. Die Storys selbst sind manchmal eigenartig zerfranst, ohne harten Kern, ohne Wumms.

Katharina Mevissen: Ich kann dich hören

Das ist einer dieser Romane, bei denen man denkt: Oh, ja, das hätte was werden können. Das ist nur ganz knapp vorbei. Da spüre ich das Herz, da spüre ich das Talent – allein, es berührt mich (noch) nicht. Viele schöne Szenen, im Großen und Ganzen aber ein bisschen blutleer, zerstückelt, eine Nuance zu distanziert.

Das also in aller Kürze zu meinen literarischen Ausflügen im ersten Monat des Jahres 2019 – Blogbeiträge werden daraus wohl nur zwei, vielleicht drei entstehen. Alle anderen Bücher, ihr wisst ja, ich lebe in der Hinsicht minimalistisch, dürfen ihr neues Zuhause in der Bücherei beziehen. Habt ihr einen der Titel gelesen und seid ihr der gleichen Meinung wie ich? Oder seht ihr das ganz anders?

„Das bittere Fazit ist, dass das Glück vor der Erkenntnis liegt“

„Das bittere Fazit ist, dass das Glück vor der Erkenntnis liegt“ „You wanna know the future? Look in the mirror“

„You wanna know the future? Look in the mirror“ „Gib mir, was ich will, ich flehe dich an, damit ich dir danach ins Gesicht spucken kann“

„Gib mir, was ich will, ich flehe dich an, damit ich dir danach ins Gesicht spucken kann“ „Mella hatte ein Schicksal, und wer in ihrer Nähe war, bekam auch eines: Besser konnte es Marie nicht erklären“

„Mella hatte ein Schicksal, und wer in ihrer Nähe war, bekam auch eines: Besser konnte es Marie nicht erklären“ „Eigentlich ist es überhaupt nicht seltsam, dass die Menschen sich umbringen. Viel seltsamer ist doch, wenn sie es nicht tun“

„Eigentlich ist es überhaupt nicht seltsam, dass die Menschen sich umbringen. Viel seltsamer ist doch, wenn sie es nicht tun“ „Die schlimmen Erinnerungen brennen sich immer viel tiefer ein“

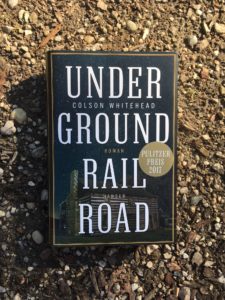

„Die schlimmen Erinnerungen brennen sich immer viel tiefer ein“ „In North Carolina gab es die schwarze Rasse nur an den Enden von Stricken“

„In North Carolina gab es die schwarze Rasse nur an den Enden von Stricken“ Für gewöhnlich bekommt ihr hier nur das zu sehen, worüber ich mehr als ein, zwei Sätze zu sagen habe – doch das soll sich ändern. In Wahrheit lese ich nämlich viel mehr. Ab sofort möchte ich euch meine monatliche Lektüre mit kurzen Kommentaren dazu zeigen. Keine neue Idee, ich weiß, das macht ihr ja fast alle so – neu aber immerhin für mich. Ich freu mich natürlich, wenn wir darüber diskutieren und uns austauschen!

Für gewöhnlich bekommt ihr hier nur das zu sehen, worüber ich mehr als ein, zwei Sätze zu sagen habe – doch das soll sich ändern. In Wahrheit lese ich nämlich viel mehr. Ab sofort möchte ich euch meine monatliche Lektüre mit kurzen Kommentaren dazu zeigen. Keine neue Idee, ich weiß, das macht ihr ja fast alle so – neu aber immerhin für mich. Ich freu mich natürlich, wenn wir darüber diskutieren und uns austauschen! Melinda Nadj Abonji: Schildkrötensoldat

Melinda Nadj Abonji: Schildkrötensoldat „Die Menschen, von denen wir lernen, nehmen einen besonderen Platz in unserer Erinnerung ein“

„Die Menschen, von denen wir lernen, nehmen einen besonderen Platz in unserer Erinnerung ein“ „Nur weil zwei Leute heiraten, heißt das noch lange nicht, dass sie einander alles sagen“

„Nur weil zwei Leute heiraten, heißt das noch lange nicht, dass sie einander alles sagen“