Bericht über ein entbehrungsreiches Leben

Bericht über ein entbehrungsreiches Leben

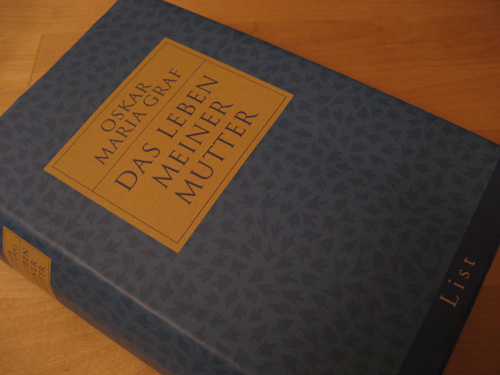

Oskar Maria Graf ist ein wichtiger Chronist deutscher Geschichte: 1894 wurde er in Berg am Starnberger See geboren. 1933 schrieb er den Aufruf “Verbrennt mich!” gegen die Nazis, danach lebte er im Exil in New York. Das Leben seiner Mutter, von dem er in diesem Buch erzählt, begann 1857. Sie hieß Theres, wurde aber bayerisch Resl oder Resei genannt. Sie hatte acht Geschwister und wurde auf einem Bauernhof groß, auf dem es vor allem eins im Überfluss gab: Arbeit. Von früh bis spät schufteten die Eltern, die Kinder sowie die Mägde und Knechte im Stall und auf dem Feld. Die Heimrath-Bauern waren in der Gegend geachtet, aber nicht reich. Ihre Frömmigkeit zeichnete sie als besonders katholisch und gläubig aus, sie beteten viel und waren in jeder Lebenslage überzeugt: “Unser Herrgott wird’s schon richten.” Was die Obrigen trieben, war für die Unteren meist undurchschaubar. Kriege zogen durch das Land, doch die Bauern merkten davon nur etwas, wenn ihre Knechte eingezogen und ihre besten Pferde konfisziert wurden. Was wir heute unter Selbstverwirklichung verstehen, war damals nicht einmal im Ansatz denkbar. Die Dorfbewohner waren misstrauisch und begegneten einander mit Argwohn, keiner gönnte dem anderen Erfolg und jeder redete über jeden. Als der Bäcker Maxl eine neue Backstube einrichtete, glaubte niemand an ihn. Doch er kämpfte sich durch und arbeitete hart für wenig Geld. Kaum hatte er das Schlimmste überstanden, hielt er um Resls Hand an, die keine Einwände erhob, denn “heiraten muss halt jeder mal”. Elf Kinder bekamen die beiden, doch nur acht überlebten, darunter Oskar.

In einer sehr altertümlichen Sprache erzählt Oskar Maria Graf vom beschwerlichen Leben seiner Mutter, vom Alltag auf dem Bauernhof, bevor es Elektrizität, Melkmaschinen und Traktoren gab. Die detailgenaue Darstellung von Figuren und Ereignissen macht das Buch einerseits sehr authentisch, ist aber andererseits auch recht anstrengend. In der zweiten Hälfte erzählt er aus seiner Kindheit und Jugend, die durchsetzt war von Streitigkeiten und Missgunst. Die Geschwister hatten nichts füreinander übrig und prügelten sich bei jeder Gelegenheit. Hier ist der Klappentext um ein Vielfaches sentimentaler als der tatsächliche Buchinhalt: Die große Familie war verfeindet und hat nie Zusammenhalt gekannt, Mutter Theres stand dem allem hilflos gegenüber. Überhaupt zeichnet sich dieser Bericht durch eine merkwürdige Emotionslosigkeit aus: Eltern und Geschwister waren halt da, und wenn einer starb, begrub man ihn eben. Kaum einer ging an einem anderen Familienmitglied, bei manchen wünschten sie sich gar, sie würden im Krieg fallen. Als es dann geschieht, heißt es nur: “Wir vermissten ihn nicht.” Das ist für einen Leser wie mich ist das höchst befremdlich, weil ich mit ganz anderen Werten aufgewachsen bin. Dennoch finde ich es interessant, einen Einblick in das beschwerliche, demütige Leben auf einem Bauernhof im 19. Jahrhundert zu bekommen, denn ich bin nicht nur wenige Kilometer von der bayerischen Grenze, sondern ähnlich ländlich aufgewachsen. Zudem fasziniert es mich, über die Vergangenheit zu lesen oder alte Bilder zu betrachten: Was haben die Menschen früher getragen, wie haben sie ausgesehen, wie haben sie gelebt? Darüber gibt Oskar Maria Grafs Chronik Aufschluss. “Wer dieses Buch liest, lernt die bayerische Seele kennen”, hat meine Freundin, die mir Das Leben meiner Mutter geliehen hat, gesagt. Und sie hat Recht behalten.