Es kommen Berge darin vor.

Es kommen Berge darin vor.- Ironie ist kein Stilelement, nichts, das effektheischend eingesetzt wird. Ironie ist ein selbstverständliches Grundrauschen.

- Das Buch hat einen Schmäh. Keine pointierten, affigen Gags, sondern eine gewitzte, humorvolle Einstellung zur Welt, zum Leben, zu allem, was so geschieht.

- Es kommt Skifahren darin vor.

- Der Blick auf die Deutschen ist liebevoll-spöttisch.

- Der Blick auf die Österreicher ist liebevoll-spöttisch.

- Die Sprache ist melodiös, ein Singsang, durchzogen von Sarkasmus und einer Spur Fatalismus. Das kann man eh alles nicht ändern, schwingt da mit, das kann uns eh alles wurscht sein.

- Überhaupt: das Wurschtigkeitsgefühl. Ohne ein bisserl Wurschtigkeitsgefühl ist es kein echter Österreicher. Ein bisserl who cares, aber auf Deutsch. Ein bisserl passt schon und ja mei und wird scho’ werd’n.

- Es kommen Berge darin vor, auf denen man Skifahren kann.

- Die Handlung ist vielleicht irgendwie absurd, manches nicht so recht erklärbar, und niemanden scheint das zu stören.

- Das Buch ist makaber.

- Es geht darin um alles Mögliche, aber sicher nicht um die DDR.

- Es wird gestorben, weil, ja mei, so ist das halt.

- Über allem liegt eine leise Melancholie.

- In der Beziehung zu den Eltern gibt’s Probleme. In der Ehe gibt’s auch Probleme. Das Leben an sich ist ein problembehaftetes. Niemand hüpft fröhlich und unbeschwert durchs Bild.

- Es kommen Almhütten darin vor, die auf Bergen stehen, auf denen man Skifahren kann.

- Österreich selbst ist kein Sehnsuchtsort. Es ist ein Land, in dem man es halt aushalten muss, an dem man viel auszusetzen hat, die Politik, die Geschichte, die Leut, die Dummheit, aber naja, eigentlich ist es eh nicht so schlecht, eigentlich ist es eh ganz schön, aber woanders, da wär’s halt vielleicht doch noch schöner.

- Die Figuren haben nicht gestanden und haben nicht gesessen, sie sind gestanden und sind gesessen. Sie laufen auch sehr wenig, sie gehen stattdessen. Sie gucken nicht, sie schauen. Sie essen keine Berliner, sondern Krapfen, in denen Marmelade ist und niemals Konfitüre. Sie tragen Sackerln, keine Tüten (schon gar nicht Jutebeutel).

- Es herrscht eine leichte Grundunzufriedenheit, ein Basisgrant.

- Der Autor/Die Autorin sieht sehr gut aus.

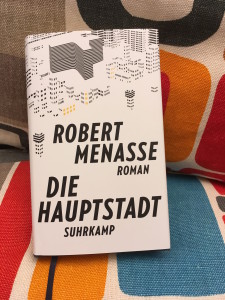

Marikis großer Buchpreis-Check für „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse #dbp17

„Wir kennen die Identität des Opfers nicht, aber vielleicht können wir die Identität des Schweins herausfinden“

„Wir kennen die Identität des Opfers nicht, aber vielleicht können wir die Identität des Schweins herausfinden“

Worum geht’s?

Um die EU und die Krise, in der sie steckt. Dies ist ein Gesellschaftsroman, der seine Zeit aufgreift und vielschichtig wiedergibt: Von Brüssel über Griechenland bist zurück nach Auschwitz reichen die Fühler, die er ausstreckt. Mit viel Ironie und Pointen, die nur Galgenhumor schafft, erzählt Robert Menasse von einer Institution, die ein Imageproblem hat, von Nationalismus und Bürokratie, von Globalisierung und dem, woran die EU wirklich krankt: dass sie von Menschen gemacht ist, und Menschen machen Fehler. Außerdem läuft ein Schwein durch Brüssel.

Wer ist Robert Menasse?

Wer ist Robert Menasse?

Man könnte meinen, der Österreicher sei ein EU-Kritiker, einer derer, die dagegen sind, doch das Gegenteil ist der Fall: Robert Menasse, der mit Die Hauptstadt die erste EU-Satire liefert, ist ein Verfechter dieser Institution und hat sich in Essays, Sachbüchern und Reden mit ihr sowie seinen jüdischen Vorfahren beschäftigt. Viel Zeit hat er in Brüssel verbracht, und man merkt es am Roman: Er kennt sich aus. Nicht nur in dieser Stadt, sondern in der gesamten EU.

Ist Die Hauptstadt massetauglich und gefällig?

Ja. Es ist sehr gut geschrieben und konstruiert, leicht lesbar, mit einem Reigen an Figuren, deren Lebensgeschichten man folgen kann. Sie bestehen nebeneinander, paradoxerweise verbunden durch ein Schwein. Das auch noch sehr schnell zum Medienstar wird.

Ist es langweilig?

Nein! Sehr unterhaltsam. An manchen Stellen zieht es sich vielleicht ein wenig, aber generell hat es ein flottes Tempo.

Geht es darin um die DDR?

Nein! Sondern um die EU. Und das ist viel besser. Weil sorry, aber die DDR ist sooo 1989.

Ist es ein „großer deutscher Roman“?

Es ist der erste große und wichtige EU-Roman. Hochaktuell, um nicht zu sagen brisant, ein schlaues und fein ausbalanciertes Werk.

Ist es „tief bewegend“, „politisch akut“ oder „ein geniales Sprachkunstwerk“? (Jury-Zitate aus den Gewinnerbegründungen der letzten Jahre)

Nein, das nicht unbedingt. Aber thematisch am Puls der Zeit.

Wie hoch stehen die Chancen, den Buchpreis zu gewinnen?

Sehr hoch!

Die Hauptstadt von Robert Menasse ist erschienen bei Suhrkamp (ISBN 978-3-518-42758-3, 459 Seiten, 24 Euro).

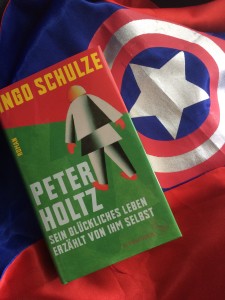

Marikis großer Buchpreis-Check für „Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst“ von Ingo Schulze #dbp17

„Wenn du ohne Geld durch unsere Republik reisen und dich satt essen kannst und alle freundlich zu dir sind, dann hat der Kommunismus gesiegt“

„Wenn du ohne Geld durch unsere Republik reisen und dich satt essen kannst und alle freundlich zu dir sind, dann hat der Kommunismus gesiegt“

Worum geht’s?

Um Peter Holtz, naiv, jung, irgendwie entzückend, der an die Idee glaubt, an die Revolution. Er ist ein Waisenkind, das den Sozialismus sehr ernst nimmt, trotz der eigenen inneren Zweifel. Er ist ein liebenswerter Tölpel, der von der einen merkwürdigen Situation in die nächste tappt, ohne viel Einfluss darauf zu haben, wie es in einem typischen Schelmenroman der Fall ist. Dieses Buch ist eine Posse, voller Pathos und Dramatik, voller Rufzeichen und Kalauer. Das mag einerseits witzig sein, andererseits nervt es auch. Ein bisschen weniger Übertreibung hätte dem Ganzen nicht geschadet, aber ich verstehe, dass das der Sinn der Sache war. Über 600 Seiten strapaziert das den Geduldsfaden aber arg, vor allem, weil Peter Holtz naiv bleiben muss, um nicht aus seiner Rolle zu fallen. Als Leser wünscht man sich mehr Innenleben, mehr Reflexion, bleibt aber hilfloser Zuseher. Fast schon wie Peter in seinem Leben.

Wer ist Ingo Schulze?

Wer ist Ingo Schulze?

Ein sehr erfolgreicher Autor, Zeitungsredakteur und Schauspieldramaturg, dessen Simple Storys sogar Schullektüre sind. Seine Essays und Erzählungen wurden mit zahlreichen Preisen bedacht.

Ist Peter Holtz massetauglich und gefällig?

Ja. Es ist heiter, leicht, in einer simplen Sprache, die dem simplen Geist des Protagonisten geschuldet ist.

Ist es langweilig?

Von der Handlung her nicht, ich habe mich aus anderen Gründen gelangweilt: Es war mir zu eindimensional, zu eintönig, zu gleichklingend. Ein Schelmenroman ohne Tiefen. Ab der Hälfte habe ich nur noch quergelesen.

Geht es darin um die DDR?

Ja!

Ist es ein „großer deutscher Roman“?

Er ist deutsch, und er ist dick, aber … nein.

Ist es „tief bewegend“, „politisch akut“ oder „ein geniales Sprachkunstwerk“? (Jury-Zitate aus den Gewinnerbegründungen der letzten Jahre)

Nein. Eher sentimental. Und sprachlich zum Teil ein bisschen platt, was, siehe oben, natürlich Absicht ist.

Wie hoch stehen die Chancen, den Buchpreis zu gewinnen?

Inzwischen bei 0 Prozent, der Titel ist nicht auf der Shortlist gelandet.

Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst von Ingo Schulze ist erschienen bei S. Fischer (ISBN 978-3-10-397204-7, 576 Seiten, 22 Euro).

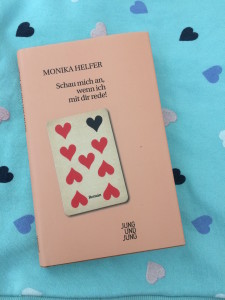

Diskussion zu Monika Helfer: Sarah und ich im Talk #dbp17

Zwei Frauen, zwei Meinungen: Sarah und ich haben uns über Schau mich an, wenn ich mit dir rede! von Monika Helfer unterhalten

Zwei Frauen, zwei Meinungen: Sarah und ich haben uns über Schau mich an, wenn ich mit dir rede! von Monika Helfer unterhalten

Wir konnten uns nicht anschauen, als wir miteinander redeten, aber zum Glück gibt es das Internet: Sarah und ich haben uns ein paar Fragen zu Monika Helfers Roman gestellt, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht, und sie sehr unterschiedlich beantwortet, denn während ihr das Buch gut gefallen hat, fand ich es eher mau. Als ich unsere Antworten gerade nochmal durchgelesen habe, dachte ich: Wie nett Sarah ist! Und ich klinge wie ein alter Grantler. Aber ihr seid es ja schon gewöhnt, dass Mariki mal wieder motzt.

Weshalb wolltest Du diesen Longlist-Titel lesen?

Sarah: Mich hat die Kurzbeschreibung angesprochen. Oftmals spielen sich in den Alltäglichkeiten von Familien die wirklichen Dramen ab, das ist eine Thematik, die mich in der Literatur oft anspricht. Ich wurde beim Lesen auch nicht enttäuscht – dieser genaue Blick auf das Alltägliche und das Ringen um die eigenen Bedürfnisse gefiel mir. Und gerade die Anfangsszene war für mich ein kleiner Paukenschlag.

Mareike: Weil er von einer Frau geschrieben wurde.

Ein Buch für …?

Sarah: Alle, deren Leben anders verläuft, als sie es mal geplant hatten.

Mareike: Intellektuelle und alle, die sich gern an Fiktion erhöhen, um denken zu können: Ich lebe nicht so. Ich hab es besser.

Würdest du das Buch verschenken?

Sarah: Es ist kein leichter Titel zum Verschenken, nichts zum Weglesen oder mit großem Spannungsbogen. Daher sicherlich nur an einen relativ ausgesuchten Personenkreis.

Mareike: Nein. Zum einen liegt mir nichts an diesem Roman, zum anderen bin ich ja nur von Menschen umgeben, die nicht lesen. Und schon gar nicht ein Buch von diesem Kaliber.

Was hat Dich nicht überzeugt?

Sarah: Eine Figur im Buch fast „zu gut, um wahr zu sein“ und wirkte dabei häufig wie eine Karikatur. Aber irgendwie bekam er doch meist die Kurve.

Mareike: Wenn man in einem Roman den Alltag abbildet, muss es, damit er für mich lesenswert wird, etwas Einzigartiges geben, und sei es nur etwas Kleines: die Sprache, zum Beispiel. Oder ein kurioses Detail, das ebendiesen Alltag interessant macht. Es braucht etwas, das mich dazu bringt, mir die Mühe zu machen. Das hat mir gefehlt. Ich dachte: Aha, ja, mei, so ist es halt. Manche leben so. Why the fuck should I care? Das begann schon mit dieser seltsamen Distanz am Anfang, der Fiktion in der Fiktion: Ich hab da diese Leute gesehen, was könnten die für eine Geschichte haben? Dadurch wirkte alles auf mich so ausgedacht, ohne Fleisch und Blut. Ich konnte keine Beziehung zu den Figuren aufbauen, nicht einmal zu Vev, die ja als Scheidungskind etwas in mir hätte anrühren können. Der Ton hätte außerdem rotziger sein dürfen, österreichischer, sarkastischer und pointierter.

Wie würdest Du den Roman in einem Satz beschreiben?

Sarah: Ein Roman über den Clash verschiedener Lebensentwürfe und den Versuchen, Familie und Liebe zu leben, wenn alle Parteien ihre ganz eigenen Vorstellungen über das Zusammenleben, Erziehung und Beziehungen versuchen durchzusetzen.

Mareike: Ein erstaunlich humorloses Buch über den Alltag einer Patchwork-Familie mit einer drogenabhängigen Mutter in Wien.

Wie stehen die Chancen für die Shortlist?

Sarah: Mittelmäßig. Für mich sticht Helfer positiv heraus, ein gut lesbarer Roman, der mich angesprochen hat, in seiner klaren Einfachheit. Kann er sich mit den anderen messen? Die Chance besteht.

Mareike: In meinen Augen nicht gut, ich sehe an dem Buch nichts Herausragendes.

Marikis großer Buchpreis-Check für „Schau mich an, wenn ich mit dir rede!“ von Monika Helfer #dbp17

„Deine Mama, ich sag dir nur eines … merk dir das … deine Mama … da fehlen einem die Worte!“

„Deine Mama, ich sag dir nur eines … merk dir das … deine Mama … da fehlen einem die Worte!“

Worum geht’s?

Um eine Handvoll Figuren, die das Leben zusammengebracht hat und die nun miteinander zu tun haben, ob sie wollen oder nicht: Vev und ihre Mutter Sonja, die von Vevs Vater Milan geschieden hat, dessen neue Partnerin Natalie und ihre beiden Töchter sowie um The Dude, Sonjas neuen Freund. Sie sind, was man heute eine Patchwork-Familie nennt, und im Buch werden die verschiedenen Probleme des Zusammenlebens in diesen neuen Konstellationen durchleuchtet. Sonja ist drogenabhängig und arbeitet nicht, die Leute, mit denen sie sich umgibt, sind Junkies und Obdachlose und demnach keine gute Gesellschaft für ein Kind. Am besten bringt es die Aussage des Verlags über das Buch auf den Punkt: „So möchte man nicht leben. Aber so wird gelebt.“

Wer ist Monika Helfer?

Wer ist Monika Helfer?

Eine österreichische Schriftstellerin, die bereits zahlreiche Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht hat, für die sie mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde.

Ist Schau mich an, wenn ich mit dir rede massetauglich und gefällig?

Jein. Es ist kein schlechtes, aber auch kein sonderlich interessantes Buch. Als sperrig kann man es aber auch nicht bezeichnen, im Gegenteil. Es bildet den Alltag einer fiktiven Familie ab, erhebt sich nicht darüber hinaus, weder moralisch oder bewertend noch in sprachlicher Hinsicht. Es ist halt so wie das Leben, von dem es erzählt: simpel, mit kleinen Höhen und größeren Tiefen.

Ist es langweilig?

Nur ein bisschen. Die Geschichte beginnt mit einer Begegnung in der U-Bahn, eine Mutter herrscht ihr Kind an, versucht, es zu manipulieren, jemand – es könnte die Autorin sein – beobachtet die Szene und denkt sich dann, so scheint es, einen Hintergrund dazu aus. Wer könnte diese Mutter sein, wie könnte das Kind heißen? Das wirkt wie doppelte Fiktion und sorgt für eine seltsame Distanz, die bis zum Ende des Romans aufrecht bleibt.

Geht es darin um die DDR?

Nein, es spielt in Österreich.

Ist es ein „großer deutscher Roman“?

Ganz sicher nicht.

Ist es „tief bewegend“, „politisch akut“ oder „ein geniales Sprachkunstwerk“? (Jury-Zitate aus den Gewinnerbegründungen der letzten Jahre)

Nichts davon.

Wie hoch stehen die Chancen, den Buchpreis zu gewinnen?

Bei 20 Prozent.

Schau mich an, wenn ich mit dir rede von Monika Helfer ist erschienen bei Jung und Jung (ISBN 978-3-99027-094-3, 182 Seiten, 20 Euro).

Marikis großer Buchpreis-Check für „Lichter als der Tag“ von Mirko Bonné #dbp17

„Sie waren alle vier verzweifelt, jeder auf seine Weise“

„Sie waren alle vier verzweifelt, jeder auf seine Weise“

Worum geht’s?

Um vier Menschen, die einander liebten und über Kreuz liebten: Inger, Floriane, Raimund und Moritz. Anfangs waren Floriane und Moritz ein Paar, dann hat Inger Moritz an sich gezogen, aber eigentlich war Raimund immer in Inger verliebt, und jetzt ist er verheiratet mit Floriane. Ein Schelm, wer dabei an die Wahlverwandtschaften denkt: Goethe im Jahr 2017 – das Motiv an sich hat natürlich nicht an Gültigkeit verloren und wird wieder und wieder erzählt werden. Liebschaften sind oft ein Karussell, jeder fasst jeden an den Händen und wird weitergereicht zum Nächsten. In der Gegenwart sind die vier längst erwachsen und Eltern, die Geheimnisse von damals brechen auf, und dann gerät alles auf eine sehr merkwürdige und nicht nachvollziehbare Weise außer Kontrolle.

Aus der Zeit, als er noch ein Junge gewesen war, kannte er ein Licht, das fand er später für sehr lange Zeit nur in der Bahnsteighalle seiner Stadt wieder, und auch nur an bestimmten Tagen.

Das ist der erste Satz aus Lichter als der Tag, und es ist einer der schönsten ersten Sätze, die ich je gelesen habe. Leider ist er aber auch das Beste am gesamten Buch.

Wer ist Mirko Bonné?

Wer ist Mirko Bonné?

In der deutschen Literaturszene kein Unbekannter: Er schreibt Romane, Gedichte, Aufsätze, arbeitet als Übersetzer und wurde vielfach ausgezeichnet. Nie mehr Nacht stand 2013 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, er ist also ein Wiederholungstäter.

Ist Lichter als der Tag massetauglich und gefällig?

Jein. Das Buch hat gefällige, sogar unterhaltsame Passagen, das muss man ihm lassen. Die Deutschen mögen auch das Mäandernde, Jammerige gern. Die Sprache ist stellenweise poetisch, melodisch, trägt sehr gut, flacht dann aber wieder ab, wird banal. Insgesamt ist das Buch zu schwerfällig, zu verwirrend, zu ausufernd, um den gemeinen Leser zu befriedigen. Und das Ende ist eine Enttäuschung für sich, in jeder Hinsicht. Es wirkt, als hätte der Autor gedacht: Ey, und jetzt lass ich ihn einfach was total Verrücktes machen, das gar keinen Sinn ergibt.

Ist es langweilig?

Anfangs nicht, später enttäuschenderweise doch. Protagonist Raimund verliert sich in seinem Gedankenmonolog, in seinem Gehedder mit den eigenen Gefühlen. Man sieht ihm dabei hundert Seiten lang geduldig zu, verliert die Geduld dann langsam und wird am Ende fast schon zornig, weil er so ein Jammerlappen ist, ein Suderant, wie wir in Österreich sagen, der stets den anderen die Schuld daran gibt, dass sein Leben nicht so ist, wie es idealerweise hätte sein können, in seiner Vorstellung. Das ist ermüdend.

Geht es darin um die DDR?

Nein.

Ist es ein „großer deutscher Roman“?

Nein.

Ist es „tief bewegend“, „politisch akut“ oder „ein geniales Sprachkunstwerk“? (Jury-Zitate aus den Gewinnerbegründungen der letzten Jahre)

Nein, nein und nein.

Wie hoch stehen die Chancen, den Buchpreis zu gewinnen?

Bei 40 Prozent.

Lichter als der Tag von Mirko Bonné ist erschienen bei Schöffling & Co. (ISBN 978-3-89561-408-8, 336 Seiten, 22 Euro).

Marikis großer Buchpreis-Check für „Nach Onkalo“ von Kerstin Preiwuß #dbp17

„Ein Mann muss trinken, damit er zur Besinnung kommt, nicht, um diese zu verlieren“

„Ein Mann muss trinken, damit er zur Besinnung kommt, nicht, um diese zu verlieren“

Worum geht’s?

Um einen vierzigjährigen Mann namens Matuschek, der noch bei der Mutter wohnt, bis sie ihm wegstirbt, und Tauben züchtet. Er hätte gern eine Frau, findet aber keine, und die einzige, die er kennenlernt, bleibt ihm nicht. So ergeht es ihm auch mit den Nachbarn, die man, wenn man ein sehr positiv denkender Mensch ist, Freunde nennen könnte: Sie bleiben nicht. Es ist ein kleines, beschauliches Leben, das Matuschek führt, die Arbeit bleibt ihm auch nicht, nur die Einsamkeit, die ist ihm treu.

Wer ist Kerstin Preiwuß?

Wer ist Kerstin Preiwuß?

Absolventin des Leipziger Literaturinstituts und Lyrikerin, die mit Gedichten sowie dem Romandebüt Restwärme für Aufsehen gesorgt hat. Ein Buch, über das ich geschrieben habe: „Missbrauch, Traurigkeit und Schweigen sind vorherrschend. Das muss man aushalten können, und wenn man es kann, wird man mit einem feinen, klugen, ausgezeichnet geschriebenen Roman belohnt, der sich gut liest und eine erschütternde Wirkung hat. Er macht Gänsehaut im Kopf.“

Ist Nach Onkalo massetauglich und gefällig?

Nein. Das an sich gäbe dem Roman Chancen, buchpreistauglich zu sein. Ich halte diese Chance dennoch für gering. Er ist andererseits auch zu wenig sperrig, zu nichtssagend. Und bei Weitem nicht so gut und berührend wie Restwärme.

Ist es langweilig?

Ja. Das liegt daran, dass es nur um Matuschek geht, und Matuschek hat ein langweiliges Leben. Das Abbilden des Alltags, der Tristesse, der Fadesse ist etwas, das den Leipziger Absolventen sehr am Herzen zu liegen scheint. Das klingt dann so:

Die Tage ziehen dahin, das Wetter wird unbeständig. Gewitter kommen nicht mehr über den See, dafür Schauer. Die Luft ist frisch geworden, sie kühlt mehr, als dass sie wärmt. Das Schwalbennest klebt verlassen an der Dachecke.

Eh gut formuliert. Es ist das, was man gemeinhin lakonisch nennt. Und das ist ja manchmal nur ein anderes Wort für langweilig.

Geht es darin um die DDR?

Nein.

Ist es ein „großer deutscher Roman“?

Nein. Eher ganz bewusst ein kleiner deutscher Roman. Über das Leben im Kleinen, seine Vergänglichkeit, seine Bedeutungslosigkeit.

Ist es „tief bewegend“, „politisch akut“ oder „ein geniales Sprachkunstwerk“? (Jury-Zitate aus den Gewinnerbegründungen der letzten Jahre)

Nein, nein und nein.

Wie hoch stehen die Chancen, den Buchpreis zu gewinnen?

Bei 20 Prozent.

Nach Onkalo von Kerstin Preiwuß ist erschienen im Berlin Verlag (ISBN 978-3-8270-1314-9, 240 Seiten, 20 Euro).

David Garnett: Mann im Zoo

„Die Menschen wollen alles Schöne einfangen und wegsperren, um dann in Scharen herbeizueilen und mit anzusehen, wie es nach und nach verendet“

„Die Menschen wollen alles Schöne einfangen und wegsperren, um dann in Scharen herbeizueilen und mit anzusehen, wie es nach und nach verendet“

Am Anfang steht ein Streit: John und Josephine gehen durch den Zoo. Sie will ihn nicht heiraten, weil ihre Familie dagegen ist, er wirft ihr vor, sie nicht zu lieben – sonst würde sie sich seinetwegen mit ihrer Familie überwerfen. Wutentbrannt nennt Josephine ihren Verlobten einen Affen, einen Tarzan, der in den Zoo gehört – wohin er auch tatsächlich geht. In seiner Verzweiflung und voller Liebeskummer schlägt John dem Zoo vor, die Sammlung der Säugetiere zu vervollständigen und bietet an, in einen Käfig zu ziehen. Das sorgt natürlich für Aufregung, im Zoo klingelt die Kasse – und auch an Josephine geht Johns Entscheidung nicht spurlos vorbei. Zuerst erklärt sie ihn für verrückt, doch dann merkt sie, dass seine Tat der größte Liebesbeweis ist. Nur – wie kann sie jetzt noch mit einem Mann zusammen sein, der bei den Affen wohnt?

David Garnett, 1892 geboren, veröffentlichte 1922 seinen ersten Roman Dame zu Fuchs, für den er mehrere Preise erhielt. Der britische Schriftsteller war zudem Buchhändler, Verleger und Mitglied der Bloomsbury Group. Ein kurioses Detail aus seinem Privatleben besagt, dass er zuerst eine homosexuelle Beziehung mit einem Mann führte, dessen Tochter er später heiratete. David Garnett starb 1981 in Frankreich und wurde somit fast 100 Jahre alt. Wie in Dame zu Fuchs spielt er auch in Mann im Zoo mit der Gegenüberstellung von Mensch und Tier, um wie in einer Parabel geschickt versteckte Gesellschaftskritik zu üben. Das schmale Büchlein strotzt vor ebenso klugen wie gewitzten Gedanken, die der Schriftsteller seinem Protagonisten John zuschreibt. Zugleich ist dies auch eine Liebesgeschichte oder eher der Beweis einer Argumentation. Der Streit zu Beginn ist der Auslöser für alles folgende, und die beiden Liebenden gehen extreme Wege, um ihren jeweiligen Standpunkt zu untermauern. Das ebenso Knifflige wie Vergnügliche daran: Zuerst sind die Vernunftmenschen, doch je länger sie einander im Zoo begegnen müssen – umgeben von Affen –, umso mehr fallen Rationalität und Gesellschaftsdruck von ihnen ab, und die eigentlichen, tief innen schlummernden Gefühle kommen zum Vorschein. Die Zwänge, die gerade in jener Zeit vor allem für junge Frauen herrschten, spielen plötzlich keine Rolle mehr, als es ums nackte Dasein geht.

Mann im Zoo ist ein absurdes, groteskes Buch, das gerade deshalb großen Spaß macht. Auf kaum mehr als 150 Seiten entwirft David Garnett eine Szenerie, die eindeutig zeigt: Der Mensch ist und bleibt ein Tier – auch wenn er sich noch so sehr einbildet, den Tieren überlegen zu sein. Am Ende präsentiert er eine charmante Auflösung, die ein wenig kitschig ist, aber so gut passt, dass es ihm verziehen sei. Es ist außerdem herrlich amüsant, in die Sprache des letzten Jahrhunderts abzutauchen, in das Antiquierte, Verschrobene. Die Liebenden haben Pathos in der Stimme, die Dame wird bei allzu großen Gefühlswallungen selbstverständlich ohnmächtig, eine Blutvergiftung ist noch lebensgefährlich – all das macht Mann im Zoo zu einer kleinen Zeitreise. Doch inhaltlich hat das Buch nichts an Aktualität verloren: Immer noch führen sich Menschen schlimmer auf als Affen.

Mann im Zoo von David Garnett ist, wie Dame zu Fuchs, erschienen im Dörlemann Verlag (ISBN 9783038200406, 160 Seiten, 17 Euro). Hier findet ihr einen Eindruck von Leseschatz.

Jonas Hassen Khemiri: Alles, was ich nicht erinnere

„Ein Abgrund tat sich unter uns auf. Wir klammerten uns aneinander und redeten uns ein, fliegen zu können“

„Ein Abgrund tat sich unter uns auf. Wir klammerten uns aneinander und redeten uns ein, fliegen zu können“

Samuel ist tot. Er ist mit dem Auto seiner Oma gegen einen Baum geprallt. War es Absicht? Oder ein Unfall? Das versucht ein schwedischer Schriftsteller herauszufinden, indem er mit jenen Menschen redet, die Samuel kannten. Da ist Laide, seine große Liebe, die auch seine Ex-Freundin ist, weil sie Schluss machten, da ist Vandad, der große, starke Kerl, bei dem man nie sicher sein kann, ob er nun auf der schiefen Bahn ist oder nicht, da ist die Pantherin, eine alte Freundin und Künstlerin, da ist der Pfleger in dem Heim, in dem Samuels Oma untergebracht ist. Alle erzählen ihre eigene Version derselben Geschichte, und am Ende ergibt sich in vielen Facetten das Leben eines jungen Mannes, das vorbei ist.

Alles, was ich nicht erinnere war in Schweden ein Bestseller. Der vierte Roman des Schriftstellers Jonas Hassen Khemiri – Sohn eines tunesischen Vaters und einer schwedischen Mutter – wurde mit dem renommiertesten schwedischen Literaturpreis ausgezeichnet, auch die anderen Romane Khemiris sowie seine Theaterstücke fanden internationale Beachtung. Dass dieses Buch die Bestsellerlisten dominierte, wundert mich, weil es nicht gefällig ist. Es ist ein sehr schwieriges, anstrengendes, wahnsinnig trauriges Buch, das den Leser stark fordert. Das liegt vor allem an der Erzählweise: Das eigentliche Ich ist der schwedische Schriftsteller, der Antworten auf die Fragen nach Samuels Tod sucht. Dann gibt es aber viele andere Ichs, weil jeder, mit dem er spricht, als Ich antwortet. Und zwar abwechselnd, in kurzen Absätzen. Das könnt ihr euch so vorstellen: Laide erzählt zehn Zeilen lang etwas, dann ist Vandad dran. Beide Gespräche sind aber unabhängig voneinander. Und es steht auch nicht dabei, wer gerade spricht. Aus diesem Grund hab ich sehr, sehr lange gebraucht, um in diesen Roman hineinzufinden – ehrlich gesagt bin ich mir selbst jetzt nicht sicher, ob ich je wirklich „drin“ war. Zwischendrin, das muss ich gestehen, war ich mehrmals kurz davor, entnervt aufzugeben und das Buch abzubrechen.

Dass ich es nicht getan habe, liegt an der Faszination, die es trotz dieser Lesehürden ausübt – oder vielleicht deswegen. Es ist unüblich, es ist originell. Jonas Hassen Khemiri betont durch diesen permanenten raschen Perspektivenwechsel, wie subjektiv Meinungen und Eindrücke sind – und dass jeder Samuel auf andere Weise gesehen hat. Zudem kann der Leser nie wissen, ob derjenige, der gerade etwas preisgibt, lügt oder die Wahrheit sagt. Besonders Vandad und Laide sagen oft das exakte Gegenteil. Was hat sich wirklich abgespielt? Warum ist Samuel gestorben? Und wer hat daran Schuld? Das ganze Buch über war ich mir sicher, dass der Autor das nicht aufklären würde – doch er tut es, und das hat mich am Ende ein wenig mit diesem komplexen Roman versöhnt. Es geht um Freundschaft in diesem Buch, um das Ausnutzen anderer, um Einwanderung und die damit verbundenen Probleme, um eine Beziehung, die nicht funktioniert, auch wenn die Liebe groß ist. Es geht um einen jungen Mann, den keiner vergessen kann – obwohl er nicht mehr da ist. Oder genau deswegen.

Alles, was ich nicht erinnere von Jonas Hassen Khemiri ist erschienen bei der DVA (ISBN 978-3-421-04724-3, 336 Seiten, 19,99 Euro). Eine Besprechung findet ihr auch hier bei der Buchbloggerin.

Dirk Stermann: Der Junge bekommt das Gute zuletzt

„Es ist, wie es ist, und es ist fürchterlich“

„Es ist, wie es ist, und es ist fürchterlich“

„Wenn du dir im Klaren darüber bist, was dich erwarten kann, bist du frei“,

sagt Dirko, der serbische Taxifahrer mit den Beinen, die nicht funktionieren, und den vielen Identitäten. Doch das, was den dreizehnjährigen Claude erwartet, darüber kann sich überhaupt kein Mensch im Klaren sein, es ist unmöglich. Dirko ist Claudes einziger Freund. Wenn Claude mit Dirko mitfährt, muss er immer eine Hand an der Handbremse lassen und sie ziehen, wenn Dirkos Beine versagen. Gemeinsam fahren sie durch Wien und reden über die Geschichte der Hinrichtungen an den verschiedenen Plätzen. Makaber, aber eine gute Ablenkung für Claude: Der wurde nämlich verlassen, und zwar so richtig. Erst ziehen seine Eltern eine Wand durch die gemeinsame Wohnung – die Mutter, eine Ethnologin, wohnt mit dem Bruder und ihrem neuen Indio-Freund auf der anderen Seite und Claude hat keinen Zugang, der Vater, ein mittelmäßiger Posaunist, behält Claude und hat bald eine neue Freundin –, dann verschwinden die Eltern ganz. Claude ist auf sich gestellt und hat keinerlei Hilfe von ihnen oder seiner dicken Oma zu erwarten. In der Schule wird er täglich verprügelt, und als er sich zum ersten Mal verliebt, geht auch das nicht gut aus. Aber das Schicksal ist noch lange nicht fertig mit ihm – noch lange nicht.

Dirk Stermann ist der einzige Deutsche, den wir Österreicher tolerieren. Mehr noch, wir lieben ihn, als wäre er einer von uns. Natürlich hab auch ich Stermann & Grissemann bereits live gesehen, natürlich kenne ich „Willkommen Österreich“. Was mir aber nicht im Geringsten bewusst war: dass Dirk Stermann derart brutal sein kann. Meine Fresse! Was er seinem jugendlichen Protagonisten antut, ist nicht zu glauben. Es ist auch kaum zu ertragen. Er hat sich einen Dreizehnjährigen erdacht, den er beuteln lässt wie einen Boxsack in der beliebtesten Trainingshalle des Landes: Er nimmt ihm alles, was er hat, und dann nimmt er ihm auch noch den Rest. Anfangs lächle ich da noch, das Ganze mutet kurios an, die Mutter, die mit dem Panflötenspieler durchbrennt, die Oma, die Essen mehr liebt als den Enkel, die Geschichten über Erschießungen und Hängen, aber bald schon vergeht mir das Lächeln. Es vergeht mir derart, ich verlerne es während des Lesens ganz und gar. Viel zu groß ist mein Mitleid, ich hänge da richtig drin: Claude ist ein so armes Hascherl, ich möchte ihn aus dem Buch herausoperieren, um ihn zu retten. Er ist ein Kind, das kein Kind sein darf, weil die Erwachsenen nur Scheiße bauen. Im letzten Drittel war mir das, ich geb es zu, schlichtweg zu viel: Die Stimmung ist gekippt, ich wollte nur noch raus aus dem Albtraum, den Claude erlebt.

Dirk Stermann kann richtig gut schreiben. Er ist humorvoll, gewitzt, er beherrscht die perfekte Mischung zwischen Ernst und Ironie. In Der Junge bekommt das Gute zuletzt sind viele rundum gelungene Szenen, die das Menschsein auf den Punkt bringen: voll von Egoismus und der Unfähigkeit, für jemand anderen da zu sein, voll Einsamkeit, der Sehnsucht nach Anerkennung, aber auch voll Hilfsbereitschaft und echter Freundschaft. Wieder einmal zeigt sich: Wer an den Rand gedrängt wird, findet oft genau dort, unter denen, die ebenfalls am Rand stehen, Zusammenhalt. Das Schöne an diesem Roman ist das Absurde. Dieser Kosmos an Figuren, jede für sich irgendwie ein bisserl kaputt, die sich aneinander abarbeiten oder aneinander klammern. Zudem gibt Dirk Stermann einen tiefen Einblick in die österreichische Seele, und da vergisst man ganz, dass er ja eigentlich Deutscher ist – und das ist das größte Kompliment, das man ihm hierzulande machen kann.

Der Junge bekommt das Gute zuletzt von Dirk Stermann ist erschienen bei Rowohlt (ISBN 978-3498064389, 224 Seiten, 19,95 Euro).