„Er und sie, der Weggeher und die Zuhausebleiberin“

„Er und sie, der Weggeher und die Zuhausebleiberin“

„Liebe Gesa, ich habe eine Entdeckung gemacht, die Dich sehr wahrscheinlich nicht überraschen wird: Ich ertrage keine Schlüsse. Anfangen ist immer leicht, Schlussmachen schwer. Vermutlich deshalb meine Begeisterung fürs Echo? Das Unvermeidliche noch etwas hinauszögern, indem man es verlängert und langsam ausklingen lässt …“ Das schreibt Tom 2004 an Gesa, auf einer seiner Postkarten, von denen er über die Jahre viele geschickt hat seit jener ersten von der polnischen Ostsee 1989. Damals war Tom 15 und Gesa 17, er spielte schon leidenschaftlich gern und gut Gitarre, sie fand ihn anfangs lästig, dann interessant. Während Gesa zuhause in Flensburg eine Familie gründet und Tom mit seiner Band tourt, halten sie ihre Freundschaft aufrecht. Eine Freundschaft, die erst durch die Distanz zu funktionieren scheint, denn Tom ist in der Nähe verschlossen und unkommunikativ. Darunter leidet in all den Jahren besonders Aga, die sich an der Ostsee in ihn verliebt hat, und auch Gesa bekommt seine Kälte zu spüren – nach einem Zwischenfall bei ihrer eigenen Hochzeit …

Der deutsche Autor Jan Christophersen, der mich mit seinem Debüt Schneetage von 2009 außerordentlich beeindruckt hat, ist ein sparsamer Schriftsteller. Er wirft weder mit Worten noch mit Gefühlen um sich, er schreibt leise und vorsichtig, klug und bedacht. In seinem zweiten Buch Echo porträtiert er eine Freundschaft, die seltsamerweise umso enger zu sein scheint, wenn die Freunde einander nicht sehen. Tom, der erfolgreiche Gitarrist, drückt sich durch seine Musik aus, und Gesa, die ihn gut kennt, hört zu und versteht. Ist Tom da, ist er schweigsam und verweigert Umarmungen, offenbart nichts Wichtiges, macht Smalltalk mit Gesas Mann. Er inszeniert sich als Einzelgänger und vermeidet Bindungen an andere Menschen. Gesa gibt nie zu, wie sehr sie das verletzt – bis es eines Tages nicht mehr weitergeht mit dieser Einbahnstraße einer Freundschaft.

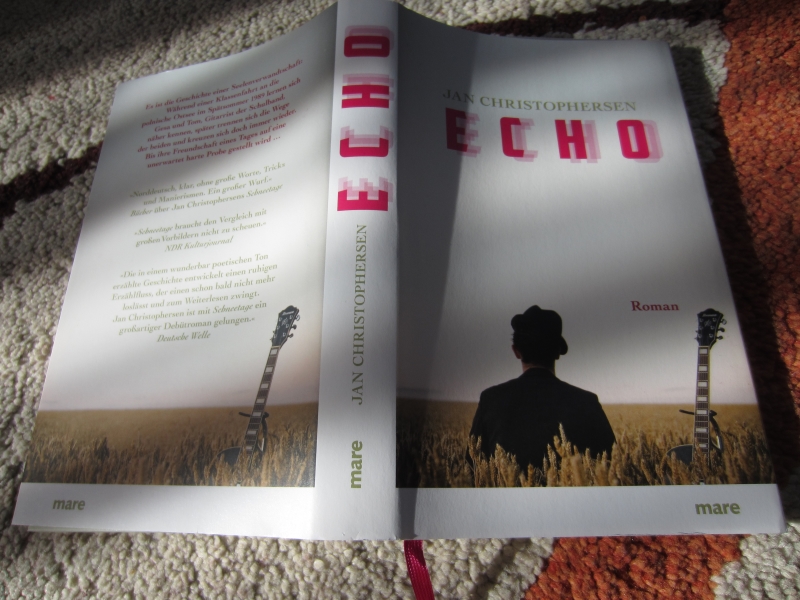

Thematisch haben die beiden Romane von Jan Christophersen nicht das Geringste miteinander zu tun, und doch kann ich beim Lesen das Vergleichen nicht vermeiden: Ich vermisse in Echo das Tiefgehende, das Mystische und Bewegende von Schneetage. Da der Autor das Buch so aufgebaut hat, dass er von fast allen Ereignissen erst berichtet, wenn sie schon vorbei sind, und ich sie somit nicht miterleben kann, wirkt der ganze Roman selbst auf mich wie ein Echo. Er ist der Nachhall einer Geschichte, die längst erzählt wurde, und deshalb ein wenig blass, am Ausklingen. Andererseits spiegelt die Dynamik des Buchs die Dynamik der Geschichte wider: Tom ist einer, der nie da ist, einer, von dem es nur das Echo gibt, und so gesehen ist das Zusammenspiel von Form und Inhalt sehr gut gelungen. Perfekt dazu passt auch das Cover – einmal mit, aber eigentlich irgendwie ohne Tom. Ich habe das ganz subjektive Gefühl, dass der Autor an der Figur von Tom näher dran ist als an jener von Gesa, obwohl sie den Erzählpart bestreitet. Das ist aber vermutlich für mich deshalb momentan heikel, weil ich ein bisschen Gesa bin, nämlich Mutter von zwei Minirabauken, und bei der Beschreibung ihres Gemütszustands den Eindruck bekomme, dass sich ein Mann das eben so vorstellt, wie es sein muss, wenn man rund um die Uhr ein Baby stillt und sich vor lauter Überforderung beinahe selbst verliert. Wirklich eingefangen und abgeholt fühle ich mich davon nicht.

Sehr schön sind die Postkartentexte, die Einblick geben in das Chaos, das in Tom herrscht und das er nie zeigt, außer in seiner Musik. Er ist als Mensch zerbrechlich wie Glas, schrammt ganz bewusst haarscharf an der Liebe vorbei, erweist sich aber stets als treuer Freund. Jan Christophersens Buch ist seltsam und anrührend, wie das Duett zweier Stimmen, die harmonieren, obwohl sie nicht dasselbe singen. Was also tun mit Echo? Am besten lesen und sich selbst eine Meinung bilden über diesen Roman rund um verpasste Chancen, die zerstörerische Kraft des Schweigens und das Erwachsenwerden.

Echo von Jan Christophersen ist erschienen im mare Verlag (ISBN 978-3-86648-204-3, 224 Seiten, 18 Euro).

Was ihr tun könnt:

Jan Christophersen beim Lesen zuhören und zusehen.

Das Buch bei ocelot.de bestellen.

Sophies Rezension zu Schneetage lesen.