Ein kleiner Gangster schwindelt sich durch

Ein kleiner Gangster schwindelt sich durch

Dieses Buch erzählt von einem, der sich verändert: ständig und konsequent. John ist schon lange nicht mehr John – im Moment ist er Daniel und wacht nach einer Überdosis Schmerzmittel im Krankenhaus auf. Weil Verdacht auf versuchten Selbstmord besteht, muss Daniel erst einen Gutachter von seiner psychischen Gesundheit überzeugen, um die Klinik verlassen zu dürfen. Für ihn heißt es: Einweisung oder Freiheit. Während er dem Gutachter gegenübersitzt, ihn beobachtet, ihn auszutricksen versucht, erzählt er rückblickend seine Geschichte: Seit seiner Jugend ist er auf der Flucht, als genialer Fälscher schafft er sich ständig eine neue Identität, stellt Urkunden, Dokumente, Führerscheine, Geburtsurkunden aus. Und gerät in Kontakt mit den falschen Leuten.

Craig Clevenger hat einen sehr jungen, hastigen Erzählstil, der gut zum Inhalt passt. Ihm gelingt aber die Balance, nicht ins Trashige abzurutschen, mit einigen brillianten Sätzen reißt er sich heraus. Sein Protagonist ist ein schwieriger Charakter, ein Ausreißer, ein Täuscher – und im Innersten zutiefst verletzlich, gequält von unerträglichen Migräneattacken, der Gottespein. Sehr originell sind die Tipps, die er dem Leser direkt gibt und die ihm dabei helfen sollen, sich selbst den Arsch zu retten, sollte er sich einmal nach einer Überdosis vor einem Gutachter wiederfinden. Schön wäre es gewesen, wenn der Aufbau Verlag eine bessere Korrektorin hätte drüberlesen lassen. Ansonsten aber: eine überzeugende, rasante Geschichte mit einem sehr stimmigen Ende.

eses Buch erzählt von einem, der sich verändert: ständig und konsequent. John ist schon lange nicht mehr John – im Moment ist er Daniel und wacht nach einer Überdosis Schmerzmittel im Krankenhaus auf. Weil Verdacht auf versuchten Selbstmord besteht, muss Daniel erst einen Gutachter von seiner psychischen Gesundheit überzeugen, um die Klinik verlassen zu dürfen. Für ihn heißt es: Einweisung oder Freiheit. Während er dem Gutachter gegenübersitzt, ihn beobachtet, ihn auszutricksen versucht, erzählt er rückblickend seine Geschichte: Seit seiner Jugend ist er auf der Flucht, als genialer Fälscher schafft er sich ständig eine neue Identität, stellt Urkunden, Dokumente, Führerscheine, Geburtsurkunden aus. Und gerät in Kontakt mit den falschen Leuten.

Craig Clevenger hat einen sehr jungen, hastigen Erzählstil, der gut zum Inhalt passt. Ihm gelingt aber die Balance, nicht ins Trashige abzurutschen, mit einigen brillianten Sätzen reißt er sich heraus. Sein Protagonist ist ein schwieriger Charakter, ein Ausreißer, ein Täuscher – und im Innersten zutiefst verletzlich, gequält von unerträglichen Migräneattacken, der Gottespein. Sehr originell sind die Tipps, die er dem Leser direkt gibt und die ihm dabei helfen sollen, sich selbst den Arsch zu retten, sollte er sich einmal nach einer Überdosis vor einem Gutachter wiederfinden. Schön wäre es gewesen, wenn der Aufbau Verlag eine bessere Korrektorin hätte drüberlesen lassen. Ansonsten aber: eine überzeugende, rasante Geschichte mit einem sehr stimmigen Ende.

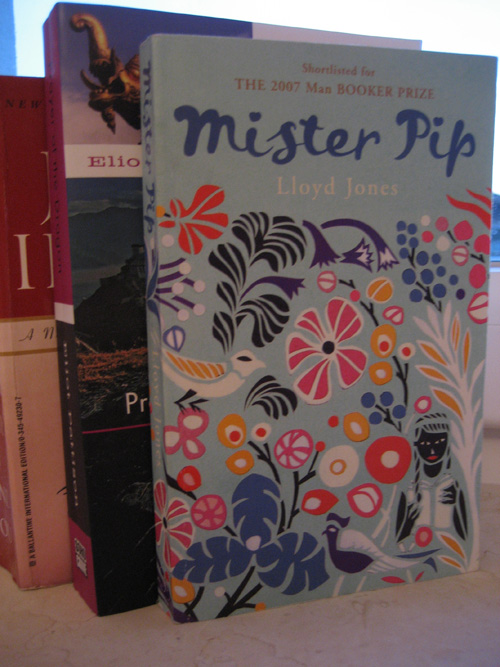

Ein wundervolles Buch über Suchen und Finden

Ein wundervolles Buch über Suchen und Finden Ein kleiner Gangster schwindelt sich durch

Ein kleiner Gangster schwindelt sich durch Mysteriöse Monster aus dem Meer

Mysteriöse Monster aus dem Meer Sehr empfehlenswert im Jahr 2008:

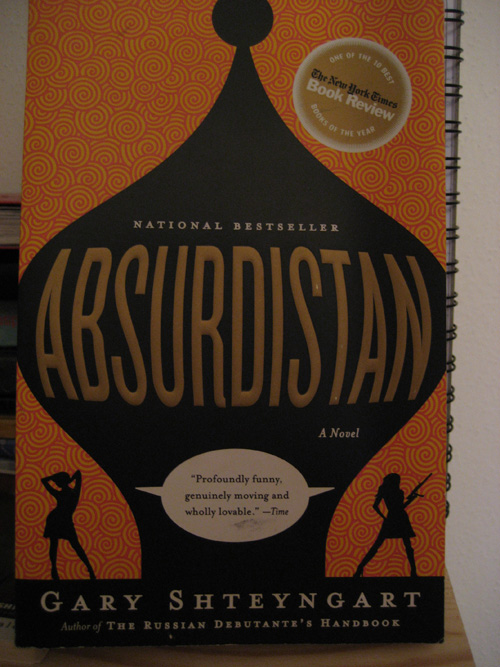

Sehr empfehlenswert im Jahr 2008: Vier glorreiche Punkte gingen 2007 an:

Vier glorreiche Punkte gingen 2007 an: Man lese und staune:

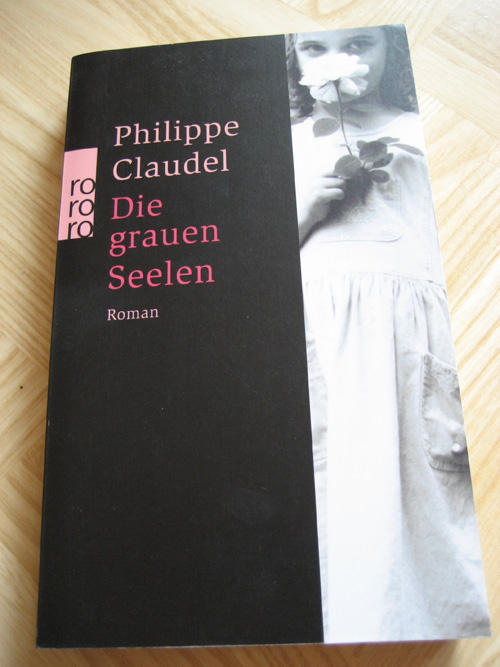

Man lese und staune: Tatatataaaa! 4 glamouröse Punkte gingen 2005 an:

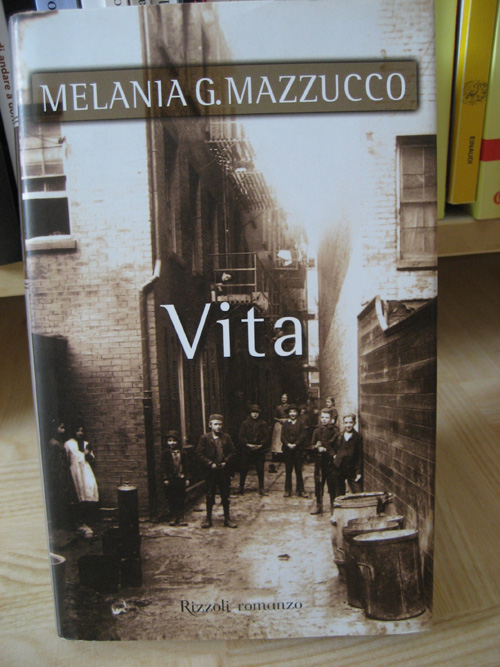

Tatatataaaa! 4 glamouröse Punkte gingen 2005 an: 4 points gingen 2004 an:

4 points gingen 2004 an: Schwarzer Humor aus Finnland

Schwarzer Humor aus Finnland Rasanter Roman über eine schicksalshafte Begegnung

Rasanter Roman über eine schicksalshafte Begegnung