„Wenn das Chaos, das Unheil in die Welt kommt, pflanzt es sich immer weiter und weiter fort“

„Wenn das Chaos, das Unheil in die Welt kommt, pflanzt es sich immer weiter und weiter fort“

„Ich bin dran gewöhnt“, sagte LaRose, „ich bin jetzt an alles gewöhnt.“

Und das ist nicht verwunderlich, denn: Der kleine Junge muss neuerdings bei einer anderen Familie leben. Sein Vater Landreaux hat aus Versehen bei der Jagd auf einen Hirsch Dusty erschossen, den Sohn ebendieser Familie, und so gibt er LaRose einer alten Indianertradition als Pfand, als Leben für ein Leben, fort. Es zerreißt ihm und seiner Frau Emmaline, LaRoses Mutter, genauso das Herz wie LaRoses Geschwistern. Aber auch für die Eltern des toten Dusty und dessen Schwester Maggie ist es nicht leicht: Sie nehmen LaRose an und spüren doch, dass er die Lücke nicht füllen kann, weil es nun einmal unmöglich ist, eine derartige Lücke zu füllen. Seinerseits hinterlässt er eine Leerstelle in seiner eigenen Familie. Die Häuser sind nicht weit voneinander entfernt, man begegnet sich fast täglich, die Wunden sind tief. Was können sie tun? Wie kann dieses Versehen, das einen Jungen das Leben gekostet hat, wiedergutgemacht werden? Wie kann Heilung geschehen? Und welche Rolle spielen dabei die Ereignisse der Vergangenheit, die über allen Indianern liegen wie eine erstickend schwere Decke, von der sie sich niemals mehr befreien können?

Louise Erdrich ist eine Schriftstellerin, die nicht den Finger in eine Wunde legt. Sondern die ganze Hand. Ihre Romane gehören zu den mutigsten, die ich kenne, und ich gestehe: Wann immer ein Buch von ihr in meinem Regal steht, habe ich sehr lange Angst davor. Ich umschleiche es. Ich sehe es immer wieder an und fürchte mich. Ich weiß, dass es mir wehtun wird. Dass es mich zwingen wird, an Dinge zu denken, die mich traurig machen, zu grübeln, mich mit dem Menschsein auseinanderzusetzen, mit der Geschichte, mit dem Leben. Dass ich vielleicht sogar weinen werde, wenn ich es lese. Man muss sehr stark sein, um Louise Erdrichs Romane auszuhalten – und deshalb mag ich sie so sehr. Dies ist das dritte Buch von ihr, an das ich mich schließlich herangewagt habe.

Über ihren Romane Spuren habe ich geschrieben:

Louise Erdrichs Wurzeln liegen in North Dakota, sie ist die Tochter einer Indianerin. In ihren zahlreichen Büchern lässt sie eine Welt erblühen und Menschen auferstehen, die längst ausgelöscht sind. Der Hunger und der drohende Tod kriechen mir aus jeder Zeile von Spuren entgegen, jeder Atemzug der Indianer ist ein verzweifeltes Ankämpfen gegen ihr Schicksal, das die Weißen ihnen bringen. Dies ist ein unruhiges, ein aufwühlendes Buch, dessen Seele gequält aufschreit, wenn man es berührt.

Und über Das Haus des Windes, in dem es um einen Jungen geht, dessen indianische Mutter brutal von einem Weißen vergewaltigt wurde:

Denn neben dem originellen und überaus interessanten kulturellen Background gibt es da noch das überragende Talent der Autorin. Und die packende Dramaturgie der Geschichte. Und die sympathischen, lebensnahen Figuren. Und die traurige, knisternde, angespannte Stimmung. Das Haus des Windes ist wie ein Ritt auf einem wilden Mustang – ein Abenteuer, von dem ich nicht weiß, wohin es mich führt, etwas Ungewöhnliches, Unvergessliches. Louise Erdrich ist eine begnadete Erzählerin, und davon abgesehen, dass ihre Bücher politisch und kulturell von Bedeutung sind, sind sie auch einfach gut zu lesen.

Ein Lied für die Geister ist moderner als manche ihrer anderen Romane, es spielt in der Jetztzeit. Dennoch schwingt die extrem schreckliche Geschichte der Indianer stets mit, nicht zuletzt in den Rückblenden, sondern auch in allem, was gesagt wird, in allem, was passiert. Das finde ich gut und richtig, weil es mit einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit geschieht: Der Ton ist wertfrei, nicht jammernd, nicht anklagend, er berichtet und bohrt sich dem Leser dabei bis in die Knochen.

Was lässt sich also noch sagen über Louise Erdrich und ihr bedeutsames Werk? Dass ihre Stimme wie ein alter Gesang ist, in einer Sprache, die ich nicht spreche und die mich dennoch tief innen anrührt. Dass sie ein Urwissen in sich trägt, etwas Mystisches, Naturverbundenes, das mich wahnsinnig traurig macht. Dass sie den Schmerz nicht scheut und nicht das Tabu. Dass sie für mich tatsächlich zu den besten Schriftstellerinnen gehört, die ich kenne – weil sie etwas zu sagen hat, weil ihre Bücher scharfe Messer sind, Stolpersteine, Mahnmale, geflüsterte Worte im Wind. Dass ihr sie lesen solltet, unbedingt. Seid mutig.

Ein Lied für die Geister von Louise Erdrich ist erschienen im Aufbau Verlag (ISBN 978-3-351-03646-1, 444 Seiten, 21,95 Euro).

„Manche Leute kann man besser aus der Ferne liebhaben“

„Manche Leute kann man besser aus der Ferne liebhaben“ „Was für ein herrlicher Tag! Wir haben ein Abenteuer aufgetan!“

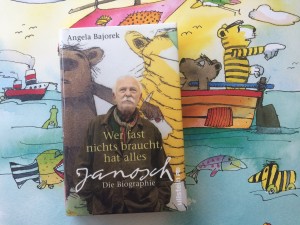

„Was für ein herrlicher Tag! Wir haben ein Abenteuer aufgetan!“ „Ich habe die Kinderwelt nie verlassen und die Erwachsenenwelt nie erreicht“

„Ich habe die Kinderwelt nie verlassen und die Erwachsenenwelt nie erreicht“ „Denn ohne Freiheit welkt die Blume der Fantasie, wo immer sie auch blühen mag“

„Denn ohne Freiheit welkt die Blume der Fantasie, wo immer sie auch blühen mag“ „Die Wahrheit sind die Geschichten, die wir uns so lange erzählen, bis wir glauben, sie wären Wirklichkeit“

„Die Wahrheit sind die Geschichten, die wir uns so lange erzählen, bis wir glauben, sie wären Wirklichkeit“ „Die Einsamkeit in uns können wir nur gemeinsam überwinden“

„Die Einsamkeit in uns können wir nur gemeinsam überwinden“ „Wenn Menschen gehen, suchen sie etwas, wenn sie nichts suchen, rennen sie weg vor etwas“

„Wenn Menschen gehen, suchen sie etwas, wenn sie nichts suchen, rennen sie weg vor etwas“ „Eltern stecken in ihren Kindern und können sie schwer und traurig machen“

„Eltern stecken in ihren Kindern und können sie schwer und traurig machen“ „Sich selbst wird ein Schatten nie verraten, aber seinen Menschen durchaus“

„Sich selbst wird ein Schatten nie verraten, aber seinen Menschen durchaus“