„Er glaubte nicht an Liebe an den ersten Blick, und falls doch, dann wäre er dafür zu langsam“

„Er glaubte nicht an Liebe an den ersten Blick, und falls doch, dann wäre er dafür zu langsam“

Ingwer Feddersen, fast fünfzig, ist „Fensterputzer, promovierter Steinesammler, Gastwirt, Altenpfleger“ und nimmt ein Sabbatical, um zuhause seine alten Eltern zu pflegen, für die es bald zu Ende gehen wird. Zuhause, das ist Brinkebüll, das ist der Norden, das ist dieses Dorf, das ihn nie losgelassen hat, obwohl er in der Stadt lebt, in einer ungewöhnlichen WG-Konstellation mit Ragnhild und Claudius, zu zweit und zu dritt, eine Alterskommune, eine Dreiecksbeziehung mit Eifersucht und Liebe und ekligen Teebeuteln in der Küche.

„Seltsam kreisten die Kartoffelkinder lebenslang um ihre Dörfer, blieben auf den Umlaufbahnen, die sie hielten, nicht zu nah und nicht zu fern. Treue Mondgesichter, die an ihrer alten Erde hingen.“

Sie verstehen nicht, warum er zurückmuss, Ragnhild und Claudius, was ihn dort hinzieht, wo es doch eigentlich nichts mehr gibt für ihn. Die Mutter versinkt in der Demenz, der Vater hat blaue Flecken von ihren Misshandlungen, er war der Wirt in Brinkebüll, der Magnet für alle, die etwas zu feiern oder etwas zu vergessen hatten.

„Das Parkett im Saal war grau geworden, wundgetanzt. Ein alter Boden wie ein Dorfchronist, man hatte hundert Jahre Brinkebüll in dieses Holz gestampft, die ganzen Lebensläufe: Kinderfest und Konfirmandenfeier, Abtanzball, Verlobung, Hochzeit. Richtfest, Silberhochzeit, sechzigster Geburtstag. Goldene Hochzeit, achtzigster Geburtstag. Ein paar letzte, wackelige Tänze am Seniorennachmittag. Beerdigungskaffee.“

Und Ingwer war dieses Kind, das es nicht hätte geben sollen, das Kind, das verlorengehen sollte bei einem Sprung vom viel zu hohen Dach, das sich aber festgeklammert hat im Bauch der Mutter. Jener Mutter, von der niemand redet, die man Ingwer jahrelang als Schwester verkauft hat, obwohl alle es wussten, natürlich, das ganze Dorf: dass Ingwers Eltern nicht seine Eltern sind.

„Es gab in Brinkebüll viel Ungesagtes, manches schwebte schon jahrzehntelang durchs Dorf, von Haus zu Haus, von Hof zu Hof. Mal landete es kurz, wenn jemand ein paar Worte fallen ließ, betrunken meistens, nichts sehr treffsicher. Dann trieb es weiter, Angehauchtes und Vermutetes und Unaussprechliches und halb Vergessenes. Das Schweigen war wie eine zweite Muttersprache, man lernte es, wie man das Sprechen lernte. Schon die Kinder wussten, was man sagen durfte und was nicht.“

Dörte Hansen ist eine Meisterin der Sprache. Ruhig ist diese Sprache, einen langen Atem hat sie, und sie nimmt sich der Atmosphäre an, die da herrscht im Norden, sie nimmt sich der Menschen an, die dort leben. Sie entwickelt kauzige, liebenswerte Charaktere, die sich quälen in ihrer Stummheit, die ein bisschen ersticken an allem, was sie nicht sagen können. So einer ist auch Protagonist Ingwer, der ein gutes Leben hat, der es aber auch verpasst hat, ein noch besseres Leben daraus zu machen. Weil er sich immer zufriedengegeben hat mit dem Halben, weil er nicht aufbegehrt hat, weil er nie gesagt hat: Ich will das, und dich will ich auch. Er erkennt das jetzt, und man weiß nicht genau, ob es vielleicht zu spät ist für ihn oder ob er noch die Möglichkeit haben wird, neu anzufangen.

Ich mag Dörte Hansens Sätze. Ihren Roman Altes Land habe ich gefeiert, weil er spitz und böse, zugleich zutiefst ergreifend und melancholisch schön war. Mittagsstunde mit dem, Entschuldigung, absurd hässlichen Cover ist wesentlich nüchterner, passt dadurch aber wohl zu den Menschen, von denen es erzählt. Lakonisch ist der Stil, schlicht und trocken, dabei trotzdem durchwirkt von Gefühl, von Sehnsucht, von Wehmut. Und grandios sind die Sprachbilder, die Dörte Hansen findet für ihre Figuren, die man so schnell ins Herz schließt, obwohl man sie nicht kennt, obwohl sie nicht einmal existieren.

„Marret war verdreiht, schon vor der Klapperlatschenzeit und vor den Untergängen, sie war noch nie normal gewesen. Auch nicht verrückt, sie lag wohl irgendwo dazwischen. Ein Knäuel Mensch, verfilzt, schief aufgerollt.“

Ein genügsames, pathosfreies, sehr gutes Buch, das mich zwar nicht mit so viel Begeisterung erfüllt hat wie Altes Land, aber mich doch oft hat lächeln lassen, und das ist doch schon viel.

Mittagsstunde von Dörte Hansen ist erschienen im Penguin Verlag (ISBN 978-3-328-60003-9, 320 Seiten, 22 Euro).

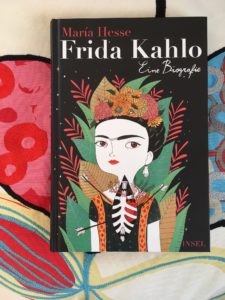

„Keine Frau hat jemals eine solche mit dem Tod ringende Poesie auf die Leinwand gebracht“

„Keine Frau hat jemals eine solche mit dem Tod ringende Poesie auf die Leinwand gebracht“ „Aber nach der Malve benannt war ich jedenfalls. So schön diese Blume ist, so hässlich war ich“

„Aber nach der Malve benannt war ich jedenfalls. So schön diese Blume ist, so hässlich war ich“ „Sprache ist überbewertet, ein fehlerhaftes, schmutziges Werkzeug“

„Sprache ist überbewertet, ein fehlerhaftes, schmutziges Werkzeug“ „Aber die Dunkelheit gibt dir alle Möglichkeiten“

„Aber die Dunkelheit gibt dir alle Möglichkeiten“ „Die Literatur ist einfach nichts Handfestes. Du kannst dich nicht auf sie verlassen“

„Die Literatur ist einfach nichts Handfestes. Du kannst dich nicht auf sie verlassen“ „Das Leben ist der allergrößte Lehrmeister und es wird ihnen früher oder später schon die passende Lektion erteilen“

„Das Leben ist der allergrößte Lehrmeister und es wird ihnen früher oder später schon die passende Lektion erteilen“ „Die Welt ändert sich zu schnell. Man lässt etwas, das immer da war, aus den Augen, und schon ist es nur noch eine Erinnerung“

„Die Welt ändert sich zu schnell. Man lässt etwas, das immer da war, aus den Augen, und schon ist es nur noch eine Erinnerung“ „Immer versteckst du dich hinter etwas“

„Immer versteckst du dich hinter etwas“ „Du weißt, dass ich eine zu kleine Seele habe“

„Du weißt, dass ich eine zu kleine Seele habe“