„Um zu hassen, müsste man erst mal wissen, worauf es ankommt“

„Um zu hassen, müsste man erst mal wissen, worauf es ankommt“

Britta und Badak sind schon seit ewigen Zeiten Freunde, und nicht nur das: Gemeinsam haben sie eine Agentur gegründet. Niemand weiß, was die beiden dort treiben, und das soll auch so bleiben – denn im Geheimen betreiben sie ein ebenso ungewöhnliches wie lukratives Geschäft mit dem Tod. Britta ist eine abgeklärte Frau, sie hat einen Mann und ein Kind und keine Illusionen. Es geht ihr gut. Ihre Geschäftsidee setzen sie und Badak ohne Skrupel um, sie verlassen sich auf ihr ausgeklügeltes System, Geld ist genug vorhanden, und sie führen ein süßes kleines Spießbürgerleben.

„Auf die Frage, wie es ihr gelinge, in der heutigen Zeit immer so fröhlich zu sein, hat Janina einmal geantwortet: Ich genieße es in vollen Zügen, dass mich die allermeisten Dinge nichts angehen.“

Bis plötzlich die Konkurrenz auf den Plan tritt. Jemand, der auch ein Stück vom Kuchen will – oder am liebsten den ganzen Kuchen. Und der dabei vor nichts zurückschreckt.

„Globalisierung bedeutet, nirgendwohin fliehen zu können. Weil alles immer schon überall ist. Da wird Selbstmord zum letzten Notausgang.“

Leere Herzen von Juli Zeh ist ein wirklich gut gemachter Unterhaltungsroman, der vor allem von seiner originellen Idee lebt. Die Agentur, die Britta und Badak haben, ist das Herzstück dieser Geschichte, und so abwegig das alles vielleicht klingt – so glaubwürdig ist es gleichzeitig. Gut möglich, dass es Menschen gibt, die tatsächlich auf diese Weise viel Geld verdienen, ich kann es mir vorstellen. Juli Zeh kann ausgezeichnet schreiben, in diesem Fall liegt das Gewicht aber nicht auf ihrer Sprache. Das muss es auch nicht, weil das Buch von seiner Handlung angetrieben wird, vom Inhalt, von der Story – und ihrer Entwicklung. Das ist spannend, mit klugen Wendungen und einem absolut gelungenen Ende. Ich habe Leere Herzen im Urlaub gelesen, und dafür war das Buch ideal: flüssig und schnell zu lesen, nichts zu Hochtrabendes, aber auch nicht zu seicht. Am meisten mochte ich Brittas sarkastischen Ton, ihre allgemeine Abneigung gegen Menschen, ihren rabenschwarzen Blick auf das Leben. Perfekt für alle, die sich auf gutem Niveau unterhalten lassen wollen.

„Aber vielleicht ist Britta mit ihrem Nihilistenstolz auch nur ein Dinosaurier, der sich für den Größten hält, während er ausstirbt.“

Leere Herzen von Juli Zeh ist erschienen bei Luchterhand (ISBN 978-3-630-87523-1, 352 Seiten, 20 Euro).

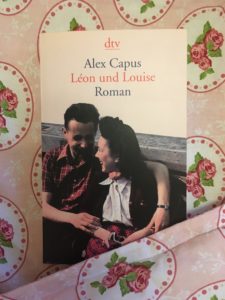

Eine Liebe durch die Jahrzehnte

Eine Liebe durch die Jahrzehnte „St. Pauli ist eine riesige Melkmaschine!“

„St. Pauli ist eine riesige Melkmaschine!“ „Zwischen morgens und abends kann jemandem, den man liebt, so viel passieren“

„Zwischen morgens und abends kann jemandem, den man liebt, so viel passieren“ Bei

Bei  Es ist „nur“ ein Buch, ich weiß das. Aber wenn es diesem Buch gelingt, bei einer Handvoll Lesern etwas zu bewirken, ein Nachdenken, ein Umdenken, ein Wütendwerden, ein So-nicht-mehr-Gefühl, dann ist das schon viel. Dann ist das alles, was ich mir wünsche. Erwartet also bitte keine Wohlfühlkuschellesezeit. Erwartet Zynismus und Biss und Witz und Traurigkeit und Bitterkeit. Ich weiß nicht, was diesem Roman und mir blüht und ob man unsanft mit uns umgehen wird, aber ich weiß: Es ist gut, dass ich ihn geschrieben habe. Weil Schluss sein muss damit, dass über diese Dinge geschwiegen wird.

Es ist „nur“ ein Buch, ich weiß das. Aber wenn es diesem Buch gelingt, bei einer Handvoll Lesern etwas zu bewirken, ein Nachdenken, ein Umdenken, ein Wütendwerden, ein So-nicht-mehr-Gefühl, dann ist das schon viel. Dann ist das alles, was ich mir wünsche. Erwartet also bitte keine Wohlfühlkuschellesezeit. Erwartet Zynismus und Biss und Witz und Traurigkeit und Bitterkeit. Ich weiß nicht, was diesem Roman und mir blüht und ob man unsanft mit uns umgehen wird, aber ich weiß: Es ist gut, dass ich ihn geschrieben habe. Weil Schluss sein muss damit, dass über diese Dinge geschwiegen wird. „Als ich nach Machandel kam, hatte ich schon ein Leben hinter mir“

„Als ich nach Machandel kam, hatte ich schon ein Leben hinter mir“ „Sie war in der Lage, das gesamte Universum in Flammen aufgehen zu lassen, aber der Brennstoff war sie selbst. Irgendwo in ihr drin war verbrannte Erde“

„Sie war in der Lage, das gesamte Universum in Flammen aufgehen zu lassen, aber der Brennstoff war sie selbst. Irgendwo in ihr drin war verbrannte Erde“ „Erwartete Yong-Hye, dass Äste aus ihr wachsen?“

„Erwartete Yong-Hye, dass Äste aus ihr wachsen?“ „Wenn sie nicht die richtigen Worte fand, verlor sie den Boden unter den Füßen“

„Wenn sie nicht die richtigen Worte fand, verlor sie den Boden unter den Füßen“ „Liebe, denkst du, ist nichts anderes als eine Vorgeschichte für die ganz große Scheiße, in der man unwiderruflich landet“

„Liebe, denkst du, ist nichts anderes als eine Vorgeschichte für die ganz große Scheiße, in der man unwiderruflich landet“