“Schauen will ich, so viel, wie in meine Augen hineinpaßt”

“Schauen will ich, so viel, wie in meine Augen hineinpaßt”

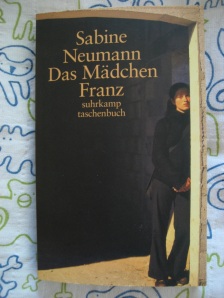

Als Franz zur Welt kommt, sind die Hebamme und die Verwandten nicht gerade begeistert: Schon wieder ein Mädchen! Franz kann mit diesem Urteil wenig anfangen, fühlt er sich doch weder weiblich noch männlich, sondern menschlich: “Er beschloß, zu dem zu werden, der er war, und nicht der zu sein, welchen die Welt in ihm zu sehen fest entschlossen war.” Als später der kleine Bruder Steffen geboren wird, ist die Familienehre gerettet. Mit ihm und der großen Schwester Lena schlägt Franz die Zeit tot in der Wohnhaussiedlung. Während der Vater durch den Frust des Alltags immer grauer wird, bemüht die Mutter sich nach Kräften um Sauberkeit und Ordnung: “Für die Mutter war das Leben etwas, das man erledigte. Je weniger Spuren man dabei machte, desto besser.” Gegen Spuren hat auch Franz etwas. Die Pubertät macht deutlich, dass er eigentlich eine Franziska ist. Er kommt aufs Gymnasium, er ist klug, aber an seinen körperlichen Entwicklungen hat er kein Interesse: “Unter allen Umständen war zu vermeiden, daß mit ihm das geschah, was mit anderen geschah.” Ältere hübsche Frauen findet Franz anziehend, Jungs sind ebenfalls interessant. Es kommt zu ersten Knutschereien und Partys, auf denen geschwoft wird. Immer mehr denkt Franz über die klassische Rollenverteilung in der Gesellschaft nach – und sucht nach einem Mittelweg für sich selbst.

Das Mädchen Franz ist eine sensible Erzählung über das typische Verhalten von Frauen und Männern, über Schubladendenken und Klischees. Frauen putzen und gehorchen in diesem Buch, Männer verdienen das Geld. Dazwischen gibt es nicht viel, das merkt auch Franz schnell. Es stört mich allerdings, dass Sabine Neumann letztlich keine Möglichkeit für Franziska findet, als etwas Drittes zu leben – es bleibt bei Überlegungen zu diesem Thema. Franz ist im ersten Teil des Buchs ein “er”, dann eine “sie”. Von Bisexualität oder Transsexualität ist nicht die Rede, Franz fühlt sich eigentlich nicht im falschen Körper. Was also will dieses Buch? Ein wenig nachdenken über Stereotype. Franz ist unsicher und grübelt, aber das Aufbegehren leitet sich später ab in lange Haare, John-Lennon-Musik und Anti-Atom-Sticker. Sabine Neumanns Schreibstil ist nicht übermäßig auffallend, der Lesefluss eher abgehackt, weil viele einzelne Sätze in einer eigenen Zeile stehen. Kinder dürfen echte Kinder sein in dieser Erzählung, die raufen und kleine Tiere tot treten. Beim Lesen kommt es mir oft so vor, als würde die Handlung in Österreich spielen, weil die bayerische Mentalität – Sabine Neumann stammt aus Regensburg – sehr ähnlich ist. Am besten bringt das der Satz auf den Punkt: “Alles ist nur halb so schön, wenn man nicht dabei gesehen wird.”

Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …

… fürs Auge: naja.

… fürs Hirn: die klugen Beobachtungen über die automatisierte Zuteilung von weiblichen und männlichen Eigenschaften in unserer Gesellschaft.

… fürs Herz: ans Herz geht diese Erzählung nur bedingt.

… fürs Gedächtnis: die derben Dialoge zwischen Franz, seinen Eltern und Großeltern.