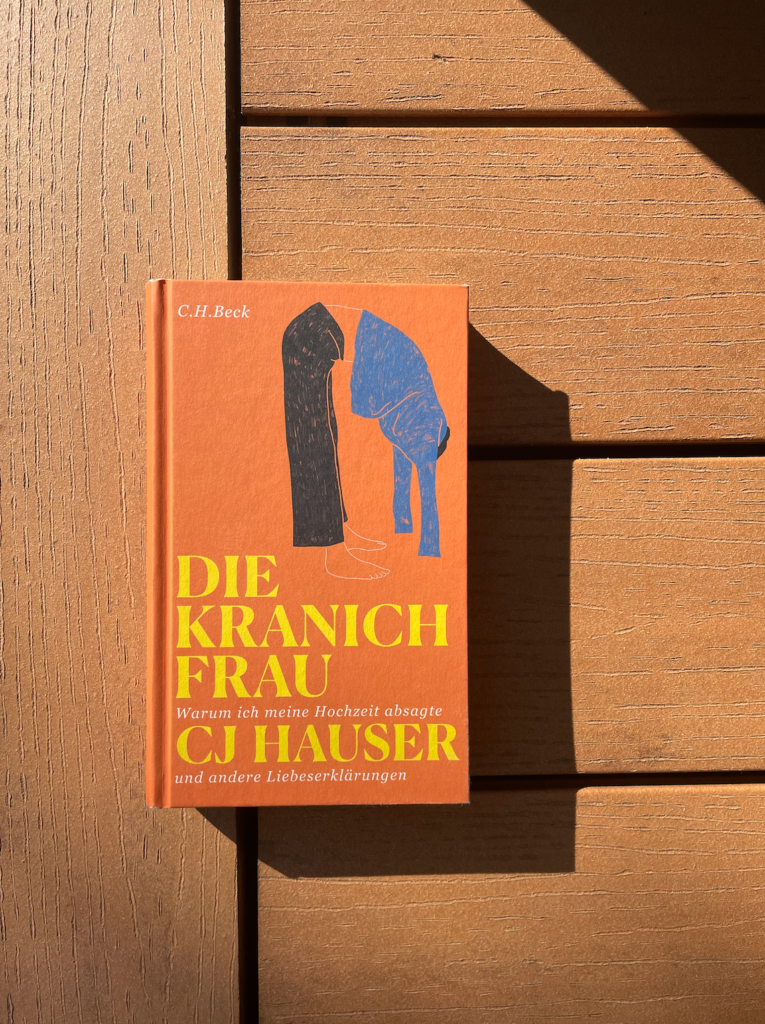

„Wer sagt denn, dass das erste Mal immer das beste sein muss?“

Seltsames Buch irgendwie, hab ich gedacht, und eigentlich hatte ich es eher in der Hand, um es auszusortieren. Aber dann ist passiert, was manchmal passiert: Ich hab mich festgelesen. Auf den ersten Seiten stehen nicht-chronologische Miniaturen, die mich durch ihre Eigenwilligkeit neugierig gemacht haben, und so habe ich schließlich alle in diesem Band versammelten Essays der amerikanischen Literaturprofessorin CJ Hauser gelesen. Manche mit viel, andere mit weniger Genuss. Wovon sie handeln, kann ich euch nicht sagen, weil sie sich nicht auf ein Kernthema herunterbrechen lassen. Oder vielleicht doch: Es geht auf jeden Fall um die Liebe. Darum, wie sie zerbricht. Ums Aufwachsen und um Teenager, um einen Film mit Audrey Hepburn, um das Rebecca-Motiv, um reale und erfundene Dialoge. Es geht um alles und gleichzeitig um absolut nichts, das ist stellenweise beglückend, dann wieder unfassbar langweilig. Ich hab lange für dieses Buch gebraucht, hab es oft weggelegt, aber jedes Mal weitergelesen, und das ist genau der Punkt, es übt eine schwer greifbare Faszination aus. Man kommt CJ Hauser sehr nah und erfährt zur gleichen Zeit kaum etwas über sie, alles hängt in der Schwebe, könnte ausgedacht sein oder wahr, und irgendwie denkt man dann auch ein bisschen über das eigene Leben nach. Filme, die man selbst obsessiv angeschaut hat, Menschen, die man obsessiv geliebt hat, wie man als Jugendliche:r gewesen ist und ob das überhaupt stimmt oder man sich nur auf diese Art an das eigene Ich erinnern will. Ein wirklich ungewöhnliches Buch.